Vou te levar para uma viagem pouco comentada, mas absolutamente fascinante, pela história das artes marciais indianas — mais especificamente, o antigo e brutal Vajramushti, uma modalidade que poderia muito bem ser chamada de “vale tudo” da Índia. Pouca gente já ouviu falar sobre esse universo, onde tradição, devoção, técnicas de combate e uma pitada de ousadia se misturam de um jeito tão único que nem sempre é fácil separar o que é lenda do que é prática real. E, olha, você vai notar que o passado, por vezes, parece até mais criativo e ousado do que os campeonatos que passam na TV hoje.

Quando comecei a ler sobre o Vajramushti, confesso que fui pego desprevenido. Pensava que conhecia bastante sobre artes marciais tradicionais, mas não estava pronto para encontrar uma arte de combate que combina luta agarrada, trocação franca e ainda por cima envolve o uso de uma espécie de soco inglês, só que mais sofisticado e perigoso. Você pode imaginar o impacto de um golpe desses, ainda mais considerando que não era só para “dar show”, mas sim para incapacitar de verdade o adversário, em duelos que beiravam o limite entre esporte e sobrevivência.

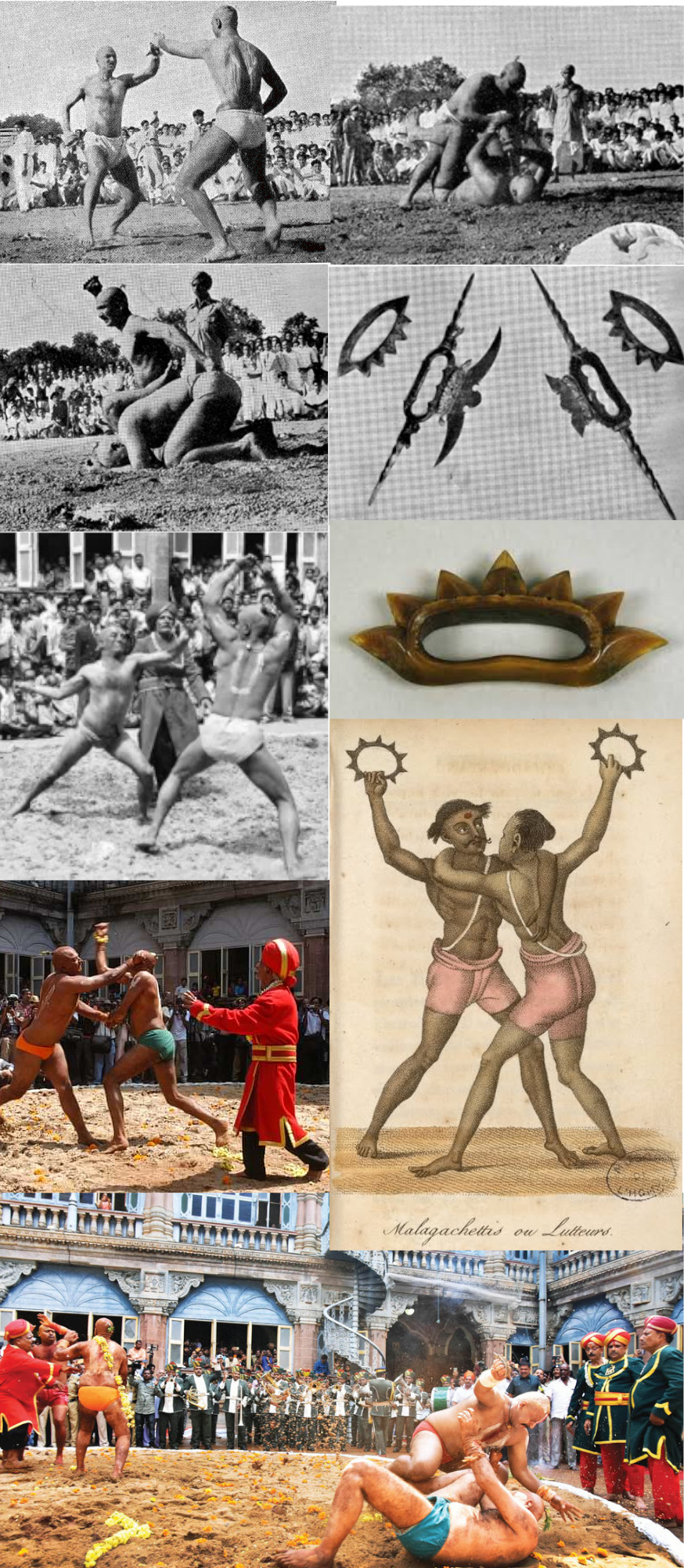

A história começa a ganhar corpo quando se mergulha nos textos antigos da Índia, especialmente nos Puranas, esses livros que abordam de tudo: medicina, arquitetura, guerra, até mesmo o amor. No meio desse oceano de manuscritos, um em particular chama atenção: o Mallapurana. Esse texto, conservado em um instituto de pesquisa na Índia, data de 1731, mas provavelmente é ainda mais antigo, servindo como uma verdadeira enciclopédia das práticas e tradições dos lutadores de Vajramushti. Nele, a vida dos Jyesthimalla — uma espécie de clã de elite da luta indiana — é detalhada com minúcia. A palavra “Jyesthi” significa “o melhor”, e não é à toa: eles eram a referência máxima quando o assunto era combate corpo a corpo, servindo de guarda-costas, atletas e até figuras respeitadas em casamentos.

O Mallapurana não só descreve as regras e rituais, mas mergulha fundo no treinamento físico. O corpo do lutador era preparado desde cedo, em uma rotina que envolvia exercícios complexos, força, resistência e, claro, disciplina mental. Uma coisa interessante é como cada etapa do treino tinha um nome próprio: Rangasrama, Sthambhasrama, Gonitaka, Pramada, Kundakavartana e Uhapohasrama. Não se tratava só de se tornar forte — era preciso pensar como um estrategista, entender os movimentos, antecipar o oponente, e, acima de tudo, respeitar o próprio corpo como uma ferramenta de sobrevivência e expressão.

Rangasrama – refere-se à prática efetiva da luta e às técnicas de wrestling. Isso inclui todo tipo de técnicas de agarramento, como quedas, luta no chão (posição inferior), luta por cima, além de técnicas de golpes.

Sthambhasrama – um conjunto de exercícios realizados em um poste vertical chamado Sthamba. Existem vários tipos de Sthamba, mas o mais comum é um poste ereto, com cerca de vinte a vinte e cinco centímetros de diâmetro, fixado firmemente no chão. O lutador executa diversos exercícios complexos de calistenia nesse poste, para desenvolver força e resistência nos braços, pernas e parte superior do corpo.

Gonitaka – trata-se do treinamento com um grande anel de pedra. Esse peso é levantado e balançado de várias formas, chegando até a ser usado ao redor do pescoço, com o objetivo de fortalecer o pescoço, as costas e as pernas.

Pramada – é o conjunto de exercícios realizados com o uso das maças indianas, chamadas Gada. Essas ferramentas ainda são utilizadas hoje em muitas escolas tradicionais de luta da Índia, conhecidas como Akhadas.

Kundakavartana – refere-se a calistenias feitas sem equipamento, como cambalhotas, diferentes tipos de flexões, agachamentos, entre outros, usados para desenvolver a força geral e a resistência física.

Uhapohasrama – consiste na discussão de táticas e estratégias de luta e é considerado uma parte importante do regime de treinamento dos lutadores.

Mas se você está achando que era coisa para adultos, pode ir mudando a imagem. O treinamento começava por volta dos 10 ou 12 anos, focando em exercícios que desenvolviam força, resistência e flexibilidade. Só depois de uma boa base física é que o jovem era introduzido ao Mallasthamba, o poste dos lutadores. A partir daí, o corpo e a mente eram lapidados, dia após dia, numa preparação quase ritualística. O local do treino, chamado de Akhada, era um espaço sagrado — um círculo ou quadrado de solo fofo, tratado com água, óleo, buttermilk e até ocra para manter a textura ideal. E se por acaso você pensou em algo parecido com tatames modernos, saiba que a tradição já fazia questão de preservar a integridade física dos lutadores, mostrando que o cuidado com a segurança sempre foi prioridade, mesmo em épocas remotas.

Agora, deixa eu compartilhar uma curiosidade que não sai da cabeça: os instrumentos de luta. O Vajramushti tinha um tipo de “soco inglês”, só que mais complexo e letal. Feito para encaixar perfeitamente na mão, era fixado com fios para não se soltar no calor do combate. Existem relatos até de versões com pontas afiadas para uso em guerras, mas nos duelos esportivos valia apenas a versão mais leve, sem pontas. Interessante como, mesmo sem toda a tecnologia atual, o povo indiano já pensava em adaptar armas para uso tanto em competições quanto em situações de vida ou morte. Vale lembrar que o uso do Vajramushti era restrito a golpes acima do peito — um cuidado para não transformar o duelo em tragédia. Mesmo assim, o perigo era real.

E olha, os lutadores precisavam ser versáteis. Não bastava golpear — era necessário saber travar o braço do adversário, aplicar chaves (como a Omoplata do Jiu-Jitsu moderno), usar as pernas e braços para imobilizar e até mesmo derrubar. Detalhe importante: a vitória vinha tanto pelo nocaute quanto pela submissão, especialmente imobilizando o braço armado do oponente. O curioso é perceber como certas técnicas, celebradas hoje nas academias de Jiu-Jitsu e MMA, já existiam há séculos e faziam parte do repertório desses guerreiros.

A preparação para o combate também era cheia de simbolismo. No dia da luta, a cabeça do competidor era raspada, restando só um pequeno tufo de cabelo no topo, onde se amarravam folhas de Neem — consideradas talismãs de boa sorte. O corpo era untado com ocra vermelha, supostamente para manter o frescor. Antes de sair para a arena, o lutador e sua família faziam preces a deuses protetores. No centro do Akhada, construía-se um altar improvisado, com um ramo de Neem plantado, e, ao lado, repousavam as armas. Era quase um ritual de passagem — um momento que marcava não só o início de uma luta, mas de uma afirmação identitária, de honra e pertencimento.

Da arena familiar para o público, a entrada era sempre marcada por saltos e movimentos zig-zagueantes — talvez para mostrar agilidade, talvez para impressionar o público. O objetivo era claro: forçar o adversário à submissão, usando todos os recursos possíveis, exceto golpes baixos. Cada lutador recebia uma premiação ao final, sendo que o vencedor ganhava o dobro do valor do derrotado. Caso terminasse empatado, o prêmio era dividido. Essa lógica simples e direta me faz pensar em como a competitividade e o respeito pelo adversário eram peças centrais desse universo.

E se você está imaginando que tudo isso acabou faz tempo, vale ressaltar: o clã Jyesthimalla continuou praticando e ensinando o Vajramushti por séculos, atravessando períodos de patrocínio de reis e príncipes, trabalhando como guarda-costas, protegendo caravanas e festas de casamento. Eles eram Brahmins — membros da casta sacerdotal — mas ao mesmo tempo viviam “pelas armas”. Existe até uma expressão popular em Gujarat: “os Jyesthimallas estão lutando”, usada para descrever qualquer duelo sério, tamanha era a fama desses guerreiros. É curioso como, numa sociedade marcada por castas, havia espaço para figuras híbridas, que transitavam entre religião e combate, entre devoção e força física.

O declínio desse estilo, infelizmente, acompanha uma tendência vista em várias tradições de combate. Com a chegada dos tempos modernos, do esporte regulamentado, da urbanização e da influência estrangeira, o Vajramushti ficou restrito a poucos praticantes, principalmente em Gujarat e alguns outros estados. Já nos anos 1980, havia pouquíssimos mestres sobreviventes. Esse é um padrão que se repete em diversas culturas: o que leva séculos para ser lapidado pode se perder em uma geração, se não houver renovação, registro e transmissão.

É interessante pensar como hoje vivemos cercados de academias, revistas, sites, canais de vídeo sobre lutas, e, mesmo assim, a essência de muitas artes tradicionais se esvai silenciosamente. O que temos de MMA, Jiu-Jitsu, Muay Thai, tudo isso parece recente diante de uma linhagem de guerreiros que, há séculos, já misturavam técnicas de solo, trocação, chaves e estratégias dignas de um UFC. Às vezes me pergunto se a gente realmente inventou algo novo, ou se estamos apenas reciclado — com outros nomes e estilos — o que já era conhecido e praticado em outros tempos.

É fácil romantizar o passado, mas também é fundamental reconhecer o que foi perdido. No caso do Vajramushti, não é só uma arte marcial — é um retrato de uma cultura, de uma forma de vida que integrava disciplina física, ritual, comunidade, religião e, acima de tudo, respeito por uma tradição que ultrapassava o indivíduo. Cada detalhe, do solo do Akhada ao altar no centro da arena, carregava significado. Cada luta era mais do que um espetáculo — era uma afirmação de identidade, uma maneira de perpetuar valores, costumes e até crenças espirituais.

Voltando ao ponto, é curioso refletir sobre o que faz uma arte resistir ao tempo. Talvez seja o interesse contínuo, talvez a transmissão oral de mestre para discípulo, ou até um misto de paixão e necessidade. O que se pode dizer é que, mesmo com o avanço da tecnologia e do conhecimento, existe um fio invisível que liga os praticantes do passado aos entusiastas do presente — basta ter curiosidade e disposição para ir além das modas passageiras.

Outro aspecto que chama atenção é como as práticas corporais eram integradas à vida em comunidade. O Akhada não era só um espaço de treino — era um núcleo social, onde amizades, rivalidades e tradições eram formadas. Era ali que o jovem aprendia não apenas a lutar, mas a respeitar hierarquias, a reconhecer o valor da disciplina, a entender que perder faz parte do processo e que a verdadeira vitória não é apenas derrotar o outro, mas evoluir como pessoa.

Agora, se você chegou até aqui, talvez tenha percebido como o Vajramushti vai muito além do simples embate físico. É uma espécie de metáfora da vida: preparo, disciplina, respeito ao passado, coragem diante dos desafios e uma dose de imprevisibilidade, porque nem sempre o mais forte vence. Às vezes, é quem se adapta melhor, quem compreende as nuances do momento, quem se prepara para o imprevisto.

Finalizando, você pode se perguntar: vale mesmo preservar essas histórias, essas artes quase esquecidas? Na minha opinião, sim. Porque cada tradição carrega uma sabedoria própria, uma forma de ver o mundo que complementa nossa experiência moderna. E, se olharmos com atenção, talvez encontremos respostas para questões atuais no que foi vivido e experimentado séculos atrás, debaixo do sol escaldante de Gujarat, entre rituais, suor e coragem de quem apostava tudo numa luta de Vajramushti.

0 comments:

Postar um comentário