Não é mais só uma questão de publicidade chata te seguindo por onde você vai na internet. Aquela sensação incômoda de abrir um site e ver exatamente o produto que você comentou com um amigo minutos antes não é coincidência. Isso é mais complexo que se possa imaginar. É arquitetura pensada para te estudar, aprender contigo, e agir com base no que você representa para uma máquina.

Hoje, somos rastreados em tempo real por um conjunto de sistemas de computação que mal conseguimos ver. Tudo parece funcionar suavemente: um app de mapa indicando o caminho mais rápido, um feed de notícias com assuntos que parecem te conhecer melhor do que sua mãe, uma loja virtual que acerta no gosto como um velho amigo. Mas o que parece mágica, na verdade, é só tecnologia empilhada com uma missão muito clara: conhecer você mais do que você mesmo.

Os algoritmos não dormem. Eles operam o tempo inteiro, tomando decisões em frações de segundo. Mas o que poucas pessoas se dá conta é que esses algoritmos não são neutros. Eles carregam intenções. E não são só das empresas. Tem país se aproveitando disso, tem guerra que começa na rede antes de chegar ao solo, tem disputa comercial, ideológica e até religiosa sendo alimentada por essas máquinas que supostamente só querem vender fone de ouvido.

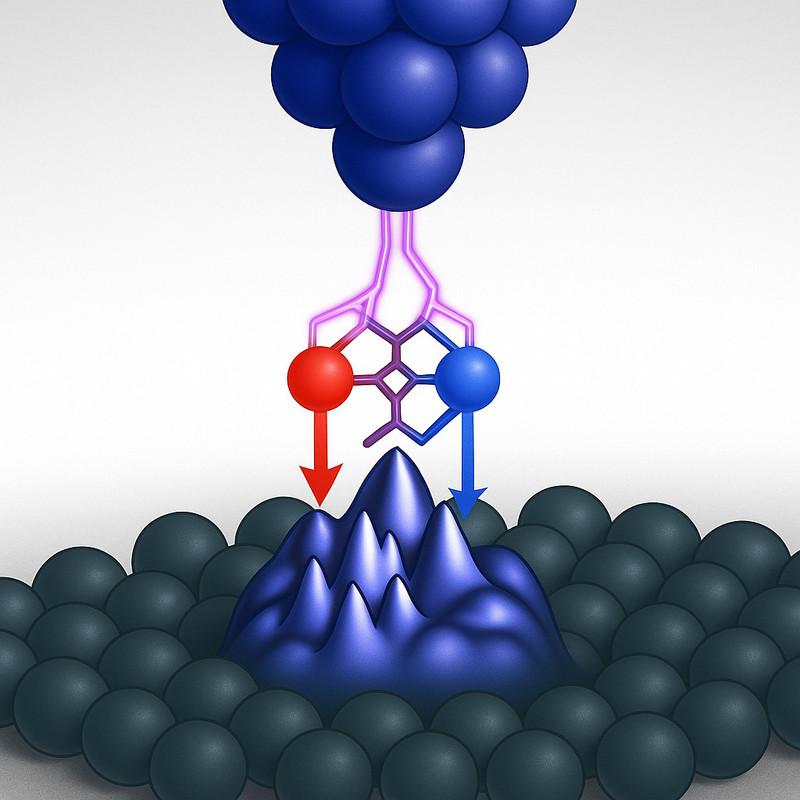

A base de tudo é um conceito simples: dados. Cada clique, cada rolagem de tela, cada pausa que você faz num vídeo está sendo registrado. E não, isso não é paranoia. É só o modelo de negócios que move a economia digital. Dados viraram o novo petróleo, só que mais barato de extrair e muito mais difícil de regular. As grandes corporações aprenderam a usar isso com maestria. Elas criaram sistemas que organizam, categorizam, associam padrões e montam um retrato seu mais detalhado do que seu histórico escolar ou sua ficha médica.

Você pensa que está no controle, mas quem está guiando o volante é o algoritmo. Ele te entrega conteúdo que confirma o que você já pensa, reforça sua bolha e impede que você veja o mundo sob outras lentes. Isso não é apenas uma questão de marketing, é controle de narrativa. E isso, sim, interessa à geopolítica.

A coleta de dados é feita em larga escala. Bancos de dados com bilhões de registros circulam entre servidores espalhados pelo planeta. Uma empresa que hoje te vende um plano de celular, amanhã pode estar vendendo suas informações de consumo para outra que trabalha com campanhas eleitorais. Ou, pior, para uma empresa estrangeira ligada a um governo com interesses bem diferentes dos seus.

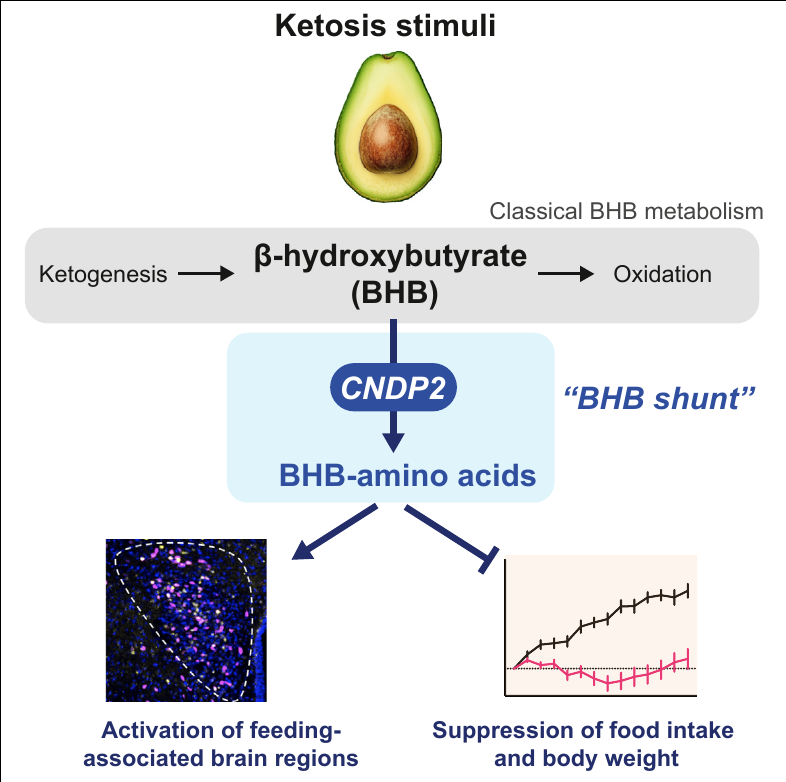

Em 2018, o escândalo da Cambridge Analytica mostrou que os dados de perfis do Facebook foram usados para manipular o comportamento de eleitores em vários países. A empresa criou modelos psicológicos baseados em curtidas, fotos e interações simples, e com isso foi capaz de prever – e influenciar – decisões de voto. Esse episódio escancarou algo que já vinha acontecendo há muito tempo, mas que ninguém queria enxergar: a engenharia social digital não é mais ficção. Ela é método. É estratégia de guerra fria 2.0.

E isso está longe de ter acabado. A China, por exemplo, desenvolve com precisão o chamado “crédito social”, um sistema que monitora e classifica cidadãos com base em seu comportamento. Um atraso em pagamento, uma crítica ao governo, uma compra suspeita... tudo isso pode impactar sua pontuação e limitar seu acesso a serviços, emprego ou transporte. Parece distopia, mas é real. E inspira outros governos.

Já os Estados Unidos, embora não adotem oficialmente algo semelhante, lideram o domínio global sobre dados. Suas empresas controlam as maiores plataformas de busca, redes sociais e sistemas operacionais. Isso dá a Washington uma influência indireta, mas poderosa, sobre como bilhões de pessoas se informam, consomem e se relacionam.

A disputa pelos dados se tornou uma das novas fronteiras da geopolítica. Não se trata mais só de armas, petróleo ou território. Quem controla os fluxos de informação digital tem vantagem estratégica. E isso explica por que há tanto interesse em sabotar infraestruturas tecnológicas de rivais, invadir sistemas governamentais, ou até mesmo banir redes sociais de origem estrangeira, como foi o caso do TikTok nos EUA e na Europa.

Mas, mesmo nesse cenário global, o usuário comum segue achando que está só navegando por diversão. Ninguém lê os termos de uso. Poucos sabem como funcionam cookies, rastreadores, machine learning ou computação em nuvem. E é aí que mora o perigo. Porque uma sociedade que não entende as engrenagens que regem sua vida digital é uma sociedade fácil de manipular.

Sistemas de recomendação, como os usados pela Netflix, Amazon ou YouTube, são ótimos exemplos. Eles analisam seu histórico e cruzam com o comportamento de milhões de outros usuários para prever o que você vai gostar. Isso pode parecer útil, e muitas vezes é. Mas também pode te prender num ciclo vicioso, onde você nunca mais tem contato com conteúdos que te desafiem, que expandam seu olhar ou provoquem reflexão. Você se torna um espectador moldado sob medida para agradar ao próprio espelho.

Esse tipo de controle é sutil, mas profundo. A computação moderna permite filtrar, ranquear e priorizar informações com base em critérios que você nunca conhecerá. Nem sempre é má-fé. Às vezes é só eficiência matemática. Mas, quando os critérios são opacos, o resultado pode ser uma bolha invisível onde você acha que tem liberdade de escolha, mas só recebe o que foi pré-definido para você.

E quanto mais você interage, mais o sistema aprende. É uma retroalimentação constante. Seu perfil vai sendo refinado, suas preferências sendo limadas até restar uma versão digital sua tão previsível quanto um roteiro de novela. Esse retrato não é só seu. Ele pode ser comparado com milhares de outros perfis, permitindo identificar tendências, prever comportamentos em massa e até antecipar crises.

O marketing político já entendeu isso. As campanhas deixaram de ser generalistas. Hoje, cada grupo recebe uma mensagem feita sob medida. A linguagem muda, o foco muda, até a imagem do candidato pode mudar conforme o público-alvo. Isso é microtargeting, e ele não depende mais de panfletos ou comícios. Ele vive nos seus stories, nas sugestões do seu streaming, nas notificações do seu celular.

Com as eleições se tornando cada vez mais disputadas, não é surpresa que dados pessoais virem arma política. E aqui entra mais uma camada: os algoritmos não agem sozinhos. Eles são escritos por pessoas. Pessoas com crenças, com ideologias, com interesses. Mesmo que inconscientemente, esse viés passa para o código. E o código molda o mundo.

A neutralidade da tecnologia é um mito reconfortante. Serve para aliviar a responsabilidade de quem programa, de quem lucra, de quem governa. Mas a verdade é que toda decisão automatizada tem uma lógica por trás. E essa lógica serve a alguém. Seja a um investidor buscando mais engajamento, seja a um governo querendo mais controle, ou a um movimento político tentando empurrar uma narrativa.

Se hoje os algoritmos sabem quem você é, amanhã eles saberão o que você vai fazer. E isso muda o jogo. Antecipar ações humanas com base em dados é o Santo Graal da segurança, do consumo e da dominação ideológica. Um Estado que consiga prever um ato de protesto antes que ele aconteça, pode agir preventivamente. Uma empresa que entenda sua próxima necessidade antes mesmo de você expressá-la, pode te vender algo que você ainda nem sabia que queria.

E não é só com base nos dados que você entrega de forma consciente. Os dispositivos atuais capturam muito mais do que cliques. Temperatura do ambiente, batimento cardíaco, tempo de resposta, dilatação da pupila... Tudo isso pode ser usado para inferir estados emocionais. Não estamos falando apenas de perfis digitais. Estamos falando de leitura comportamental avançada, quase fisiológica.

Com o avanço da inteligência artificial e do processamento em larga escala, essa vigilância emocional tende a crescer. O marketing sensível ao contexto já está sendo testado. Imagine receber uma oferta diferente dependendo do seu humor. Ou ver uma notícia com uma manchete mais agressiva porque seus sinais físicos indicaram irritação. Isso não é mais ficção científica. É tecnologia em desenvolvimento.

Nesse cenário, proteger dados virou mais do que uma questão de privacidade. É uma questão de soberania. Um país que depende de infraestrutura estrangeira para processar os dados da sua população está entregando um poder imenso nas mãos de outros. A nuvem, por mais etérea que pareça, tem dono. E nem sempre esse dono tem os mesmos valores que o seu.

O desafio não está só em regular o uso dos dados. Está em entender como essas ferramentas moldam o comportamento coletivo, influenciam decisões políticas e alteram a forma como percebemos o mundo. Precisamos aprender a ler os algoritmos como lemos manchetes, desconfiar de sugestões como desconfiamos de boatos, e questionar sistemas como questionamos autoridades.

Enquanto isso não acontecer, vamos seguir alimentando uma máquina que cresce comendo quem somos e devolvendo o que ela quer que a gente seja. E você aí achando que só queria ver um vídeo engraçado de gato.