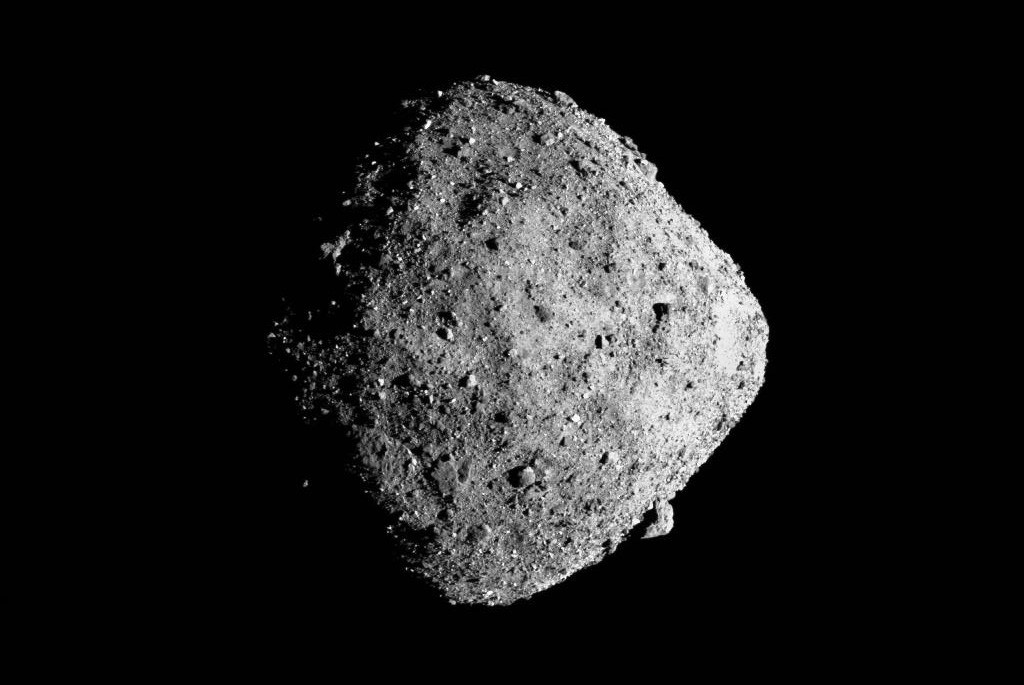

Imagine segurar um punhado de poeira que antecede a formação da Terra. Não é poeira qualquer: são fragmentos arrancados de um asteroide negro, poroso, gelado no passado, que guardou em si relíquias estelares, sinais de água e ecos de uma química que operava quando o Sol ainda era um bebê. A missão OSIRIS-REx trouxe esse punhado — 121,6 gramas de regolito do asteroide Bennu — e, com ele, a chance rara de perguntar: de onde veio esse material, como foi misturado e o que sobreviveu às transformações dentro do corpo-pai que deu origem ao Bennu de hoje?

O estudo detalhado desse material revela um ponto central: nem tudo foi cozido, dissolvido ou reorganizado pelas águas que circularam no corpo-pai. Parte do “arquivo original” resistiu. Entre as páginas intactas estão grãos présolares (minúsculas partículas formadas em gerações anteriores de estrelas), matéria orgânica com assinaturas isotópicas exóticas, e silicatos anidros que remetem a ambientes quentes perto do Sol. A surpresa fica maior quando comparamos Bennu com seus “primos” mais parecidos, como o asteroide Ryugu e os meteoritos carbonáceos do tipo CI (Ivuna): Bennu carrega mais orgânicos isotopicamente anômalos, mais silicatos anidros e assinaturas mais “leves” de potássio (K) e zinco (Zn). Esse padrão aponta para uma origem em um reservatório comum no disco protoplanetário externo, só que heterogêneo no espaço e no tempo — um caldeirão de gelo, poeira e sólidos refratários que não era igual em toda parte.

Para entender por que isso importa, vale decompor os termos. Quando falamos de grãos présolares, falamos de partículas que se formaram em ventos de estrelas gigantes ou em explosões de supernovas, carregando proporções de isótopos (variantes de um mesmo elemento com números de massa diferentes) que fogem do padrão “médio” do Sistema Solar. Essas proporções são medidas em unidades como δ¹³C, δ¹⁵N ou δ¹⁷O/δ¹⁸O, que indicam desvios em partes por mil em relação a padrões de referência. E quando aparece Δ¹⁷O, trata-se de um número que captura o quanto a composição de oxigênio se afasta de uma linha de fracionamento típica da Terra — ele ajuda a distinguir materiais 16O-ricos (mais “solares”) de materiais com mistura “planetária”. Em Bennu, os pesquisadores mapearam diretamente esses grãos e orgânicos no microscópio iônico (NanoSIMS) e encontraram uma diversidade que não caberia num único “ambiente” de origem.

Os números dão a dimensão. Contaram-se 39 grãos de carbeto de silício (SiC) e 6 de grafite com assinaturas de carbono e nitrogênio que variam de δ¹³C = −737‰ a +15.832‰ e δ¹⁵N = −310‰ a +21.661‰. Também surgiram 7 grãos ricos em oxigênio, incluindo silicatos e óxidos com composições extremamente anômalas. Em termos de abundância, isso equivale a cerca de 25 ppm de SiC, 12 ppm de grafite e 4 ± 2 ppm de grãos O-ricos preservados — um retrato de material estelar que sobreviveu à história aquosa do corpo-pai.

E a matéria orgânica? Ela aparece em duas “faces”: domínios discretos (até em forma de nanoglobos) e um “véu difuso” pela matriz. Em várias regiões, as assinaturas de hidrogênio, carbono e nitrogênio exibem desvios enormes, como δD chegando a +11.413‰, enquanto δ¹³C e δ¹⁵N também saem do lugar-comum. Esses domínios anômalos ocupam pequenas frações de área, mas dizem muito: remetem a sínteses em baixa temperatura, típicas de ambientes gelados do disco externo ou até da nuvem molecular que antecedeu o Sistema Solar. Em outras palavras, não é material “cozido” no corpo-pai; é material que foi acrescido e parcialmente poupado.

Se o corpo-pai teve água circulando, por que tanta coisa frágil sobreviveu? A pista está na intensidade e alcance da alteração aquosa. Em Bennu há um inventário amplo de minerais hidratados (as filossilicatos, argilas formadas pela interação de água com silicatos), magnetita, sulfetos, carbonatos, fosfatos e, em menor proporção, silicatos anidros como olivina e piroxênio. Esse conjunto indica que a água operou de forma extensa, mas não total: parte dos silicatos originais não foi completamente transformada, preservando sua identidade química e isotópica. O mecanismo que aciona essa “planta química” interna é conhecido: calor de decaimento de radionuclídeos de vida curta (como ²⁶Al) aquece o interior e derrete gelos de água, CO₂ e amônia; o líquido circula, reage e altera a rocha.

Um jeito elegante de ver o “quanto” essa planta química trabalhou é olhar a oxigênio-isotopía dos silicatos anidros. Em Bennu, grãos de olivina e piroxênio de baixo Ca desenham três agrupamentos: um domínio 16O-rico (solarlike), um grupo em Δ¹⁷O ≈ −5‰, e outro quase planetário (δ¹⁷O, δ¹⁸O perto de 0‰). Isso é o que se espera se parte desses grãos veio de inclusões refratárias formadas perto do Sol — como AOAs (“amoeboid olivine aggregates”) e CAIs (inclusões ricas em cálcio-alumínio) — e de condritos formados com posterior troca isotópica. Em resumo: Bennu incorporou tanto “pedaços quentes” do Sistema Solar interno quanto “pedaços frios” do externo.

Essa mistura também aparece nas assinaturas isotópicas de elementos moderadamente voláteis (K, Cu e Zn). Quando comparamos razões isotópicas e abundâncias normalizadas por magnésio, Bennu se alinha a condritos carbonáceos e a Ryugu, porém tende a isótopos mais leves de K e Zn — exatamente o que se espera de materiais que não passaram por perdas voláteis severas nem por aquecimento intenso. Esse “leve” aqui não é valorativo; significa que a proporção de isótopos de menor massa está um pouco mais alta, um indicativo sutil do histórico térmico e fluídico.

Outra lente, agora voltada para gases nobres, reforça a leitura de preservação. Em diagramas de neônio, a poeira de Bennu cai em misturas entre componentes “aprisionados” — como o Q-Ne, associado a matéria orgânica e portadores de gases —, vento solar implantado na superfície e componentes cosmogênicos produzidos por raios cósmicos. Esse mosaico é típico de amostras primitivas e sugere um inventário volátil primário retido, compatível com formação em um ambiente frio do disco. A graça aqui é a combinação: o material mostra heterogeneidade parecida com a de condritos e Ryugu, sem sinais de extinção térmica dos portadores mais sensíveis.

Parece contraditório dizer que houve alteração aquosa “extensa” e, ao mesmo tempo, preservar presolares e orgânicos anômalos. A saída está na mosaicagem do corpo-pai: partes mais permeadas por fluidos, outras menos; condições redutoras aqui, oxidantes ali; temperaturas que raramente ultrapassaram limites capazes de destruir portadores mais frágeis. É por isso que vemos fosfatos e sulfatos solúveis, sinal de fluidos alcalinos e salinos, e ainda assim silicatos anidros em proporções superiores às de Ryugu em suas litologias mais hidratadas. Em linguagem de “grau de cozimento”, Bennu ocupa um meio-termo entre materiais muito alterados (tipo 1) e menos alterados (tipos 2/3). Guarde essa ideia: Bennu é um intermediário que liga extremos num contínuo de alteração — voltaremos a isso.

Se avançarmos do “que” para o “onde”, a história aponta para o disco protoplanetário externo. As assinaturas nucleossintéticas de titânio — variações minúsculas em ε⁵⁰Ti e ε⁴⁶Ti herdadas da má mistura de poeiras de origem estelar — colocam Bennu firmemente no grupo dos materiais carbonáceos, distinto do grupo “não-carbonáceo”. Esse divisor isotópico é considerado um marcador de uma barreira dinâmica antiga no disco, talvez associada à formação precoce de Júpiter, que dificultou a mistura ampla entre os dois lados. Bennu, Ryugu e os CIs aparecem não só como “carbonáceos”, mas como parentes próximos entre si nesse espaço isotópico.

Essa proximidade, porém, não significa identidade. Voltemos ao ponto reforçado logo no início: Bennu é relativamente mais rico em orgânicos anômalos e em silicatos anidros do que Ryugu e CIs, e suas assinaturas de K e Zn são um pouco mais leves. A leitura que emerge é que os corpos-pais desses objetos — embora mergulhados no mesmo reservatório externo — acretaram misturas diferentes de ingredientes: mais “grãos quentes” aqui, mais “gelo e orgânico estranho” ali, controlados por correntes radiais de material, gradientes de temperatura e topografia de pressão do disco. Pense em um buffet, não em um prato feito.

E a missão em si? Como a amostra escapou das “contaminações” habituais? Aqui há um ganho metodológico decisivo: diferentemente de meteoritos que atravessam a atmosfera como bólidos incandescentes, as amostras de Bennu não foram aquecidas pela entrada nem ficaram expostas por longos períodos ao ar e à biosfera. Isso reduz ruídos e permite casar resultados de química a granel (ICP-MS para elementos traço, cromatografia iônica para ânions solúveis) com mapeamento local em grãos e domínios orgânicos. É essa combinação — do litro ao micrômetro — que torna convincente a narrativa de preservação seletiva.

Uma pergunta inevitável: esses orgânicos e as anomalias em H e N poderiam ter se formado dentro do corpo-pai? Alguns sim, certamente — há sempre química orgânica in situ quando água e minerais reagem. Só que o conjunto de valores extremos de δD, δ¹⁵N e δ¹³C, aliado ao fato de que apenas pequenas áreas concentram essas anomalias, bate melhor com a hipótese de herança de química de baixíssima temperatura, típica da nuvem molecular ou do “anel” externo do disco. Essa interpretação conversa bem com a presença de amônia e enriquecimentos em ¹⁵N em orgânicos solúveis reportados em Bennu por outros trabalhos, além da própria abundância de gelo e sais evaporíticos sugerida pelos fosfatos e sulfatos dissolvidos. O fio condutor é coerente: um corpo-pai rico em gelo e orgânicos “gelados”, alterado por água alcalina e salina em baixa temperatura.

E os silicatos anidros? Por que sua presença é tão informativa? Porque eles atuam como relíquias termais: grãos ricos em Mg e Fe, olivinas e piroxênios que se formam sem água em ambientes quentes e que, ao serem incorporados em um corpo gelado, tendem a hidratar com o tempo. Encontrá-los em Bennu, identificáveis até pela química (CaO, FeO) e pelas assinaturas de oxigênio que os aproximam de AOAs 16O-ricas e de condritos formados em ambientes mais 16O-pobres, sinaliza que a alteração aquosa não foi completa. Não é só que o líquido circulou; é onde e por quanto tempo circulou. A resposta, inscrita nos grãos, aponta para fluxos heterogêneos, canais e bolsões.

Curiosamente, quando analisamos fósforo e ânions solúveis como sulfato (SO₄²⁻) e fosfato (PO₄³⁻), Bennu aparece enriquecido em P e exibe sinais de sais solúveis. Isso conversa com uma água alcalina, rica em sais, que facilita a mobilização de elementos fluidomóveis. Uma água assim não apaga o passado; ela o anota nas margens. É por isso que a geologia química de Bennu parece “paradoxal”: marcas de fluido em sistema relativamente aberto para certos elementos e, ao mesmo tempo, fechado o suficiente para não “lavar” o inventário de voláteis e orgânicos anômalos.

Agora vale retomar a promessa feita lá atrás: Bennu como intermediário. Os autores situam Bennu entre os extremos do contínuo de alteração dos condritos carbonáceos, unindo materiais muito aquosos (tipo 1) e materiais menos alterados (tipos 2/3). O que amarra essa posição é justamente a coexistência de presolares C-ricos em quantidades comparáveis a amostras não aquecidas, uma fração ainda significativa de silicatos anidros, e uma matéria orgânica com forte diversidade isotópica. Isso não é um detalhe; é o ponto que permite usar Bennu como chave de leitura para como água, poeira interestelar e sólidos refratários conviveram e reagiram nos primeiros milhões de anos.

O passo seguinte é pensar na logística do disco. Se Bennu, Ryugu e os CIs nascem do mesmo reservatório externo, por que não são iguais? Aqui entram processos como deriva radial de partículas, mistura induzida por turbulência, e barreiras de pressão que criam “piscinas” locais de material. Perto da “linha de neve” — o raio onde a água congela —, partículas geladas vindas de fora podem se acumular, enquanto sólidos refratários fabricados perto do Sol viajam para fora guiados por gradientes de pressão. O resultado é um quebra-cabeça: três corpos com parentesco evidente, mas montados com peças em proporções distintas. Bennu ficou com mais “quentes” e mais orgânicos anômalos; Ryugu, com mais “frias” hidratadas; os CIs, com sua própria história de exposição terrestre após caírem como meteoritos.

Se a pergunta for “onde, exatamente, esse corpo-pai se montou?”, os indícios pesam para longe, possivelmente além da órbita de Saturno. O raciocínio apoia-se na abundância de orgânicos com anomalias em H e N, na presença de amônia mencionada em estudos correlatos e na semelhança com padrões que vemos em materiais cometários — ainda que Bennu não exiba sinais claros de um componente cometário clássico em outros sistemas de isótopos pesados. O quadro que emerge é um corpo-pai externo, rico em gelo e orgânico, que depois foi quebrado e reagrupado em um aglomerado de detritos (rubble pile) que hoje chamamos de Bennu.

Por que insistir nessa narrativa de mistura e preservação? Porque ela oferece uma ponte entre duas questões enormes: de onde vieram os voláteis da Terra e como a química orgânica pré-biótica se distribuiu no jovem Sistema Solar. Se corpos tipo Bennu conseguem carregar para o interior do sistema cestos de gelo, sais e orgânicos com heranças interestelares, então impactos tardios podem ter sido um meio plausível de enriquecer planetas rochosos com água e precursores orgânicos. Não há pretensão de linearidade causal; há, sim, a constatação de que certos “ingredientes” sobreviveram à viagem.

É curioso como um conjunto de números — δ’s e ε’s, partes por milhão e diagramas — pode ser traduzido em imagens físicas. Pense em um grão de olivina que nasceu quente, respirou um oxigênio 16-rico, viajou para uma região fria carregada de gelo, foi encapsulado em argila ao sabor de uma água alcalina, e ainda assim guarda, no cerne, a sua assinatura. Pense em um nanoglobo orgânico com hidrogênio e nitrogênio “estranhos” que resistiu à hidratação porque estava protegido em microambientes. A beleza aqui é narrar a física com um vocabulário químico.

Talvez você esteja se perguntando: até que ponto o laboratório “reinventa” o material com seus processos? A equipe tratou disso com cuidado, combinando digestões químicas para medições a granel, separações cromatográficas para isótopos de K, Cu e Zn, e mapeamentos in situ para grãos e orgânicos. No conjunto, as técnicas se validam mutuamente. Quando os orgânicos anômalos aparecem concentrados em pequenas áreas e, ao mesmo tempo, os isótopos a granel de C e N revelam componentes consistentes com carbonatos e presolares, a história ganha coerência. E quando as assinaturas de Ti colocam Bennu no mesmo “clado isotópico” de Ryugu e CI, o pano de fundo dinâmico do disco entra em foco.

Retomemos, então, o fio que atravessa o texto: Bennu é arquivo e palimpsesto. Arquivo, porque guarda conteúdos primordiais, grãos présolares, orgânicos de baixa temperatura, silicatos anidros com oxigênio “solar”. Palimpsesto, porque sobre esse arquivo passou água, dissolvendo e reprecipitando minerais, mobilizando fósforo e ânions, alterando porções do corpo em um sistema às vezes aberto, às vezes fechado. É justamente dessa tensão que sai o valor científico da amostra: um conjunto primitivo, mas não “virgem”; alterado, mas não “apagado”.

Se um dia você olhar para uma foto de Bennu, aquelas rochas escuras e a superfície esburacada podem soar monótonas. Mas a monotonia visual esconde diversidade química. Em estatística, costumamos buscar “médias”. Em planetologia, as médias escondem histórias. A variedade de materiais que Bennu acretou, das poeiras estelares aos sólidos refratários de alta temperatura, e aquilo que escapou da água contida no interior do corpo-pai compõem uma narrativa que não cabe num único rótulo. E é por isso que, ao fim de tantas medidas, a melhor síntese ainda é simples: Bennu e seus parentes nasceram de um mesmo reservatório externo, só que esse reservatório era um mundo de microdiferenças, e as microdiferenças fazem toda a macro-diferença.

Há um gosto filosófico nesse resultado. Procuramos “o” caminho que leva da poeira ao planeta, mas o que as amostras devolvem é a pluralidade de caminhos. Em cada grão há uma biografia física e química, e nenhuma biografia resume o conjunto. Se isso soa desconfortável, talvez seja o desconforto certo: pensar a origem planetária não como linha reta, e sim como colagem de peças nascidas em condições muito diferentes. É esse mosaico que dá à Terra a chance de ter água líquida e química orgânica. É esse mosaico que faz de Bennu uma peça-chave no quebra-cabeça.

Referência:

The variety and origin of materials accreted by Bennu’s parent asteroid - Os primeiros corpos a se formar no Sistema Solar adquiriram seus materiais de estrelas, da nuvem molecular pré-solar e do disco protoplanetário. Asteroides que não passaram por diferenciação planetária retêm evidências desses materiais primários acrescidos. No entanto, processos geológicos como alteração hidrotermal podem mudar drasticamente sua mineralogia, composições isotópicas e química. Aqui, analisamos as composições elementares e isotópicas de amostras do asteroide Bennu para descobrir as fontes e os tipos de material acrescido por seu corpo original. Mostramos que alguns materiais primários acrescidos escaparam da extensa alteração aquosa que ocorreu no asteroide original, incluindo grãos pré-solares de estrelas antigas, matéria orgânica do Sistema Solar externo ou nuvem molecular, sólidos refratários que se formaram perto do Sol e poeira enriquecida em isótopos de Ti ricos em nêutron. https://www.nature.com/articles/s41550-025-02631-6