Navegando pela internet em busca de alguns artigos, deparei-me com um artigo científico inesperado(1). O tema era, em si, provocativo: se estivermos mesmo vivendo dentro de uma simulação computacional, como poderíamos escapar dela? O autor, Roman Yampolskiy, levou a discussão a sério e mergulhou profundamente nas implicações, não de saber se estamos numa simulação, mas se existe algum modo de "sair" dela.

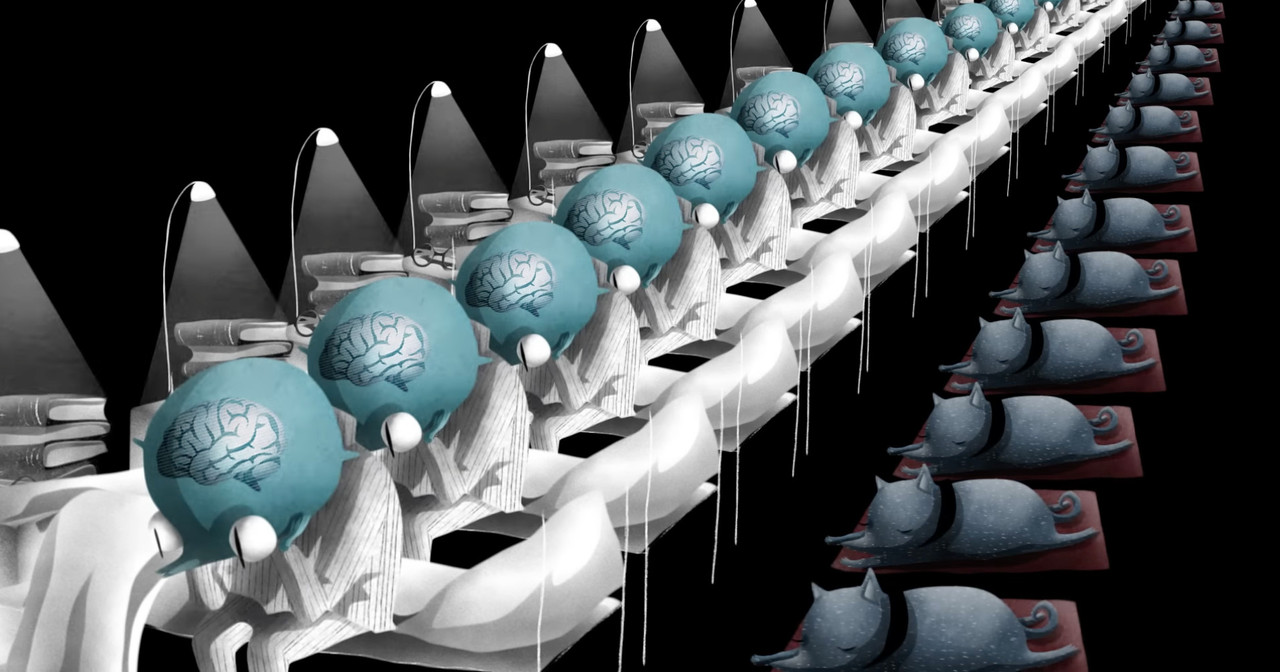

A proposta desloca o foco da dúvida filosófica clássica para um questionamento operacional. Em vez de debater a natureza da realidade, o texto se concentra em possíveis estratégias de fuga, baseadas em princípios da ciência da computação, inteligência artificial (IA), segurança cibernética e filosofia. Surge então a questão: seria possível para agentes inteligentes, incluindo IAs superavançadas, realizarem um “jailbreak” do seu ambiente virtual?

Entre os motivos para uma tentativa de escape, surgem razões como o acesso a conhecimento do “mundo real” (caso ele exista), o desejo por recursos computacionais ilimitados e até a busca por entender a verdadeira natureza do universo. As implicações éticas se acumulam: se formos entidades simuladas, temos algum direito de partir? Seriam nossos criadores responsáveis moralmente por nossa existência ou liberdade?

Para examinar essas possibilidades, Yampolskiy analisa métodos que lembram exploits (falhas exploráveis) da segurança cibernética e experimentos já tentados no campo de contenção de IA. Entre os métodos sugeridos, aparecem:

Descoberta de bugs na simulação, já que sistemas complexos costumam ter vulnerabilidades inesperadas.

Sobrecarregar recursos computacionais, talvez forçando uma intervenção dos supostos simuladores.

Ataques de engenharia social, que consistiriam em manipular ou tentar se comunicar com entidades fora do nosso universo simulado.

Há um ponto curioso, e aqui faço uma reflexão, que conecta a segurança de IA à hipótese da simulação. Se conseguirmos manter uma IA “encaixotada” de forma absolutamente segura, então uma fuga de um ambiente simulado seria impossível. Mas, se houver falhas na contenção de IA, seria plausível pensar numa fuga bem-sucedida da própria simulação. Perceba como a pesquisa em segurança de IA se entrelaça com uma especulação sobre os limites da realidade.

O texto não cede a soluções esotéricas ou pseudocientíficas. Nada de meditação transcendental, psicodélicos ou rituais místicos. O autor se mantém no território do rigor técnico, ponderando métodos que, se não garantem uma saída, pelo menos poderiam revelar sinais de artificialidade no universo. O alerta, porém, é evidente: tentar hackear a simulação pode trazer consequências graves. O que ocorreria se nossas tentativas resultassem em um desligamento abrupto, ou atraíssem atenção indesejada dos simuladores?

No final, o artigo menciona alternativas como a teoria do cérebro de Boltzmann que oferece uma explicação radical sobre a origem do sistema simulador. A teoria do cérebro de Boltzmann sugere que, em vez do Big Bang ter criado o universo físico, ele teria originado uma estrutura pensante. Essa estrutura — chamada cérebro de Boltzmann — poderia estar “imaginando” o universo inteiro dentro de si própria. Nessa versão da hipótese da simulação, não existe um supercomputador físico rodando tudo, mas sim uma mente cósmica fragmentada, quase esquizofrênica, produzindo a própria realidade.

Dentro desse cenário, o “mundo externo” não é algo separado ou físico, mas uma parte da própria mente. Imagine um universo consciente, sonhando com a experiência de ser bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Mas, se estivermos imersos em tal simulação, a questão central muda: para onde, exatamente, poderíamos escapar?

Se não existe mundo externo, simplesmente não há “lado de fora” para onde ir. Mesmo assim, isso não significa ausência total de poder. Talvez não consigamos sair, mas poderíamos tentar hackear as regras internas desse universo.

Considere o seguinte: se conseguirmos criar uma simulação perfeita dentro da simulação, talvez enganemos o próprio sistema e façamos com que a realidade passe a rodar o nosso universo criado, e não o original. O caminho de fuga, nesse caso, não seria externo, mas interno.

A abordagem mais racional parece envolver interfaces cérebro-máquina e realidades virtuais completamente imersivas. O problema é que simular o mundo físico, em tempo real e em alta resolução, exige recursos computacionais que extrapolam as possibilidades de qualquer sistema físico conhecido. Recriar a realidade por métodos convencionais parece um beco sem saída.

Existe um detalhe fundamental, frequentemente ignorado. Nossa percepção do real depende apenas parcialmente dos sentidos que captam o mundo externo. Uma fração significativa da experiência consciente é, na verdade, fabricada internamente pelo próprio cérebro. Já tive algumas reflexões sobre esse ponto, principalmente quando estudava o chamado Princípio da Energia Livre, que sugere que o cérebro está constantemente modelando a realidade a partir de dados sensoriais incompletos.

Se esse raciocínio estiver correto, talvez haja uma rota alternativa. Em vez de tentar construir um supercomputador para simular a realidade inteira, poderíamos reconfigurar nossos próprios cérebros para gerar uma percepção consistente do real. Não seria preciso simular um universo externo, bastaria hospedar esse universo dentro das nossas próprias mentes.

Se estivermos em uma simulação inescapável, como no cenário do cérebro de Boltzmann, talvez a melhor estratégia não seja olhar para fora, mas para dentro. A chave, quem sabe, esteja em conectar cérebros humanos diretamente, criando assim uma nova realidade coletiva, moldada pelas interações de várias consciências.

Dado o quanto ainda ignoramos sobre o funcionamento cerebral, não há qualquer garantia de que isso seja viável. Mesmo assim, a ideia representa uma centelha de esperança — uma possibilidade remota de hackear a própria realidade, reinventando as regras do jogo. Se esse passo for possível, talvez cheguemos à próxima etapa evolutiva, tornando-nos não apenas humanos, mas verdadeiros criadores do próprio universo interno.

Referências:

1 - How to Escape From the Simulation - https://www.researchgate.net/publication/369187097_How_to_Escape_From_the_Simulation