Há uma ideia que parece óbvia e, por isso mesmo, muita gente passa batido: quando alguém troca uma bebida açucarada por água, não está apenas “cortando açúcar”. Está mexendo em uma peça central do quebra-cabeça do apetite, do balanço energético e até do comportamento alimentar. É um detalhe de rotina — um copo no almoço, outro no meio da tarde — que reorganiza o dia por dentro. Vale a pena destrinchar esse mecanismo com calma, sem jargão desnecessário, mas com rigor.

Quero começar pela pergunta que costuma surgir primeiro: um copo faz diferença real ou é só moral da história? Em nutrição, os efeitos se acumulam em silenciosas somas diárias. Uma lata de 350 mL de refrigerante comum entrega algo em torno de 140 a 150 kcal, praticamente sem fibras, sem proteínas e sem gorduras saciantes. É energia “desancorada”, como alguns pesquisadores descrevem, porque chega rápida, em forma líquida, e não conversa direito com os sensores mecânicos e químicos que sinalizam saciedade no estômago e no intestino. Água, por sua vez, zera esse pacote calórico e, ainda por cima, ocupa volume que ajuda a reduzir o ritmo da refeição seguinte. No curto prazo, isso parece pouco. Em semanas, muda a curva.

Quando falamos de saciedade (a sensação de estar satisfeito) e apetite (o impulso de buscar comida), bebidas açucaradas acabam jogando num campo meio ingrato. Elas elevam a glicose rapidamente, provocam uma resposta de insulina, esfriam por um tempo a fome, mas não entregam os sinais mecânicos de “chega” que mastigar e deglutir um alimento sólido costuma gerar. Em linguagem simples: o corpo “marca um gol contra”. Bebe calorias, não percebe direito, e a contabilidade do dia fica bagunçada.

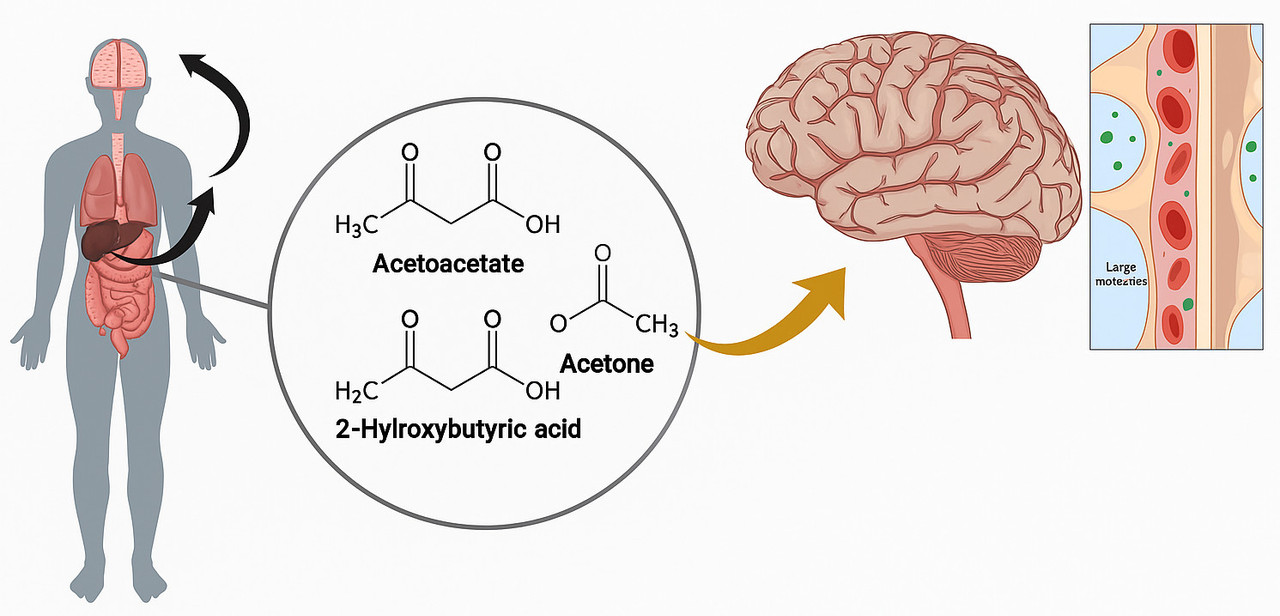

Água funciona diferente. Por não ter calorias, não aciona essa cascata glicose-insulina, e por ocupar espaço, ativa receptores de distensão gástrica que mandam recados para o hipotálamo, aquela central de comando onde apetite e gasto energético se negociam o tempo todo. É por isso que tomar um copo de água 15 a 30 minutos antes da refeição tende a suavizar a fome e a baixar o tamanho da porção que você naturalmente serviria. Não é truque mágico; é fisiologia aplicada.

Um ponto espinhoso entra aqui. Pode trocar bebida açucarada por diet ou zero? Muita gente consegue resultados positivos com essa estratégia, principalmente no começo. Em termos de calorias, a troca derruba a conta na mesma hora. Só que há dois detalhes para lembrar. Primeiro: o paladar segue educado para a sensação de muito doce, o que pode atrapalhar a reeducação do gosto nas refeições. Segundo: estudos comparando diretamente grupos “água” versus “diet” em programas de perda de peso mostram cenários mistos. Em alguns, quem bebeu versões adoçadas não calóricas perdeu peso até um pouco melhor; em outros, a água puxou junto escolhas alimentares mais sustentáveis, como aumento de frutas e hortaliças e melhora de marcadores metabólicos. Moral aqui: água é sempre uma aposta segura. Bebida diet pode ser um degrau útil, especialmente na transição, mas olhar o conjunto do prato continua decisivo.

Vamos fazer uma conta simples, do tipo que cabe no guardanapo. Se um copo de 240 mL de bebida açucarada carrega ~100 kcal e a pessoa troca esse copo por água todos os dias, são 700 kcal a menos por semana. Em um mês, cerca de 3.000 kcal. Num semestre, algo na casa de 18.000 a 20.000 kcal. O corpo não lê matemática como uma máquina — ele compensa, ajusta fome e gasto —, mas reduzir a pressão calórica líquida no longo prazo costuma aparar aquela tendência de ganho lento e contínuo de peso que tanta gente observa sem entender bem de onde veio.

O impacto relativo é maior justamente em quem “só” toma um copo por dia. Paradoxal? Nem tanto. Quem bebe um copo por dia, em geral, tem o resto das bebidas dentro de uma faixa aceitável. Ao tirar esse único copo, a proporção de energia que vem das bebidas cai para uma zona considerada saudável. Em quem bebe duas, três porções ou mais, a troca de apenas uma unidade ajuda, mas ainda fica faltando empurrar o padrão um degrau acima. É aquele caso clássico de “o primeiro passo dá o maior salto”.

Trocar por água tem benefícios fora da balança. Hidratação adequada sustenta desempenho cognitivo e físico, regula temperatura, favorece volume plasmático e facilita o trabalho de rins e intestino. Pessoas que bebem água de forma consistente tendem a relatar menos dores de cabeça, menos fadiga ao fim do dia e um humor mais estável. Às vezes, aquilo que a pessoa interpreta como “fome” às 17h é um corpo pedindo água e pausa.

“Preciso beber quantos litros?” Muda com clima, atividade física, dieta, medicamentos. Sinais simples ajudam: cor da urina (clara, tipo palha, em boa parte do dia), sede controlada, boca sem secura persistente. E uma dica prática: distribua água junto de rotinas fixas, acordar, meio da manhã, almoço, meio da tarde, jantar. Garrafa à vista vira hábito sem esforço heroico.

Existe uma dimensão psicológica discreta, mas muito valiosa. A decisão de pegar água no lugar do refrigerante treina agência: a sensação de que você governa o próprio ambiente alimentar. Isso costuma vazar para outras microdecisões, como servir menos molho açucarado em saladas, reduzir açúcar do café ao longo das semanas, ou até abandonar o hábito de suco no café da manhã porque a fruta inteira passou a satisfazer.

Há também um efeito de ritmo. Beber água faz você pausar e respirar, literalmente. Em refeições, o simples ritual de intercalar garfadas com goles lentos diminui a taxa de ingestão, tempo suficiente para os sinais de saciedade chegarem ao córtex e organizarem a resposta de “acho que já deu”. Quem come muito rápido vive em atraso metabólico: quando a mensagem de saciedade chega, já passou do ponto.

“E se eu só trocar aos finais de semana?” Não é tudo ou nada. Se as bebidas açucaradas entram principalmente em momentos sociais, pizza com amigos, churrasco, cinema, programe trocas nos dias úteis. Segunda a sexta com água, sábado com uma latinha, por exemplo. O saldo ainda tende a ser muito positivo. E existe uma saída intermediária que funciona bem: água com gás com uma rodela de limão. É festiva, tem crocância sensorial pela carbonatação e afasta aquele reflexo automático de pedir “o de sempre”.

Suco 100% fruta tem aura de saúde, e sim, é melhor que um refrigerante convencional em vários aspectos, mas também pode concentrar açúcar livre em grande volume. Para quem busca perder peso ou estabilizar a curva, vale priorizar a fruta inteira no dia a dia e deixar o suco para momentos pontuais. Segundo, chás e cafés prontos. A prateleira explodiu de opções “geladas”, “latte”, “mocca” e afins. Leia rótulos. Muitos desses produtos são, na prática, sobremesas líquidas com branding de cafeteria.

É importante reconhecer que duas pessoas podem reagir de maneiras distintas à mesma intervenção. Quem tem um padrão alimentar muito centrado em amidos refinados e lanches ultraprocessados pode sentir fome aumentada ao cortar as calorias líquidas se não ajustar o prato principal. Nesse cenário, acompanhe a troca com reforço proteico e fibra: um almoço com feijão, arroz integral e uma porção generosa de salada; um lanche com iogurte natural e frutas oleaginosas. A água abre espaço para o corpo pedir comida de verdade. Se esse espaço é preenchido com qualidade, a saciedade se mantém.

Aqui retomo o ponto que destaquei antes, porque ele vale ouro: o primeiro copo trocado tem um efeito desproporcionalmente positivo quando o restante do padrão de bebidas está razoável. Isso significa que a intervenção mais eficaz possível, para muita gente, pode ser a menor em termos de esforço: escolher água naquele único momento do dia em que o açúcar líquido virou costume por inércia.

“Tudo isso por causa de bebidas?” Sim. O motivo é que calorias líquidas têm pouca barganha fisiológica. Calorias líquidas quase não negociam saciedade com o corpo porque escapam de três freios naturais: o mecânico, o químico e o hormonal. Sólidos distendem o estômago por mais tempo e mandam sinais via nervo vago; nutrientes “de verdade” (proteínas, gorduras e fibras) desaceleram o esvaziamento gástrico e chegam ao intestino em ritmo que mantém a conversa metabólica; e, nesse caminho, disparam hormônios que dizem “já está bom”. Aqui entram o GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon-1, produzido por células L no intestino), que aumenta a saciedade, retarda o esvaziamento gástrico e potencializa a insulina após comer; o PYY (peptídeo YY, também de células L), que sobe no pós-prandial e reduz a fome agindo no cérebro e no eixo vago-intestinal; e a CCK (colecistocinina, liberada por células I no duodeno/jejuno quando detecta gorduras e proteínas), que contrai a vesícula, estimula enzimas pancreáticas e faz o estômago ir mais devagar. Não é demonização do doce no copo, é reconhecer que ele é um péssimo candidato para “preencher calorias do dia”; se for para comer calorias que contam, melhor que venham do prato, com mastigação, volume e nutrientes que convoquem esses hormônios para a conversa.

Existe um conceito chamado densidade energética (quantas calorias por grama de alimento). Alimentos com baixa densidade energética — verduras, legumes, sopas ralas — permitem que você coma volumes grandes com menos energia. Bebidas açucaradas são o oposto: densidade energética alta, saciedade baixa. Água, por definição, zera a equação.

Muitos estudos usam modelagem para estimar o que aconteceria com peso corporal e risco cardiometabólico se certas trocas se tornassem hábito. A ideia é cruzar consumo típico, valores calóricos e respostas observadas em ensaios clínicos, projetando efeitos para populações maiores. Esse tipo de exercício tem limites, gente não é planilha, cada um compensa de um jeito, mas é útil para pensar tendências. A tendência que aparece de forma consistente é clara: menos açúcar líquido, mais água, menor pressão calórica total, melhora no padrão de bebidas, e uma população com menos pessoas escorregando silenciosamente para a faixa de obesidade com o passar dos anos.

Se você gosta de métricas, uma forma simples de monitorar em casa é olhar a porcentagem de energia que vem de bebidas. Sem precisar calcular tudo: pergunte a si mesmo, em um dia típico, quantas bebidas com calorias entram? Se a resposta é “uma no almoço”, trocar por água já aproxima você de um patamar considerado adequado. Se a resposta é “três ou quatro ao longo do dia”, dá para começar tirando uma, depois duas, e gradualmente reconstruir o padrão.

“Água tem que ser sem graça?” Nem um pouco. Variação ajuda a sustentar hábito. Algumas ideias que funcionam bem:

Água com gás com rodelas de cítricos ou pedacinhos de pepino.

Infusões frias: hortelã, capim-cidreira, hibisco. Faça uma jarra e deixe na geladeira.

Gelo aromatizado: congele água com folhas de manjericão, lascas de gengibre, frutas em cubos.

Temperatura: no calor, gelada; em dias frios, água morna pode até relaxar a musculatura do esôfago e descer melhor.

O objetivo não é transformar água em sobremesa, e sim dar um toque sensorial que torne a escolha automática e prazerosa.

Crianças e adolescentes: "um parêntese necessário". O paladar aprende cedo. Em casas onde refrigerante “só no fim de semana”, a curva de preferência por doces no copo tende a vir mais comportada. Se o orçamento permitir, invista em garrafinhas bonitas para escola e atividades, e trate água como padrão, não como castigo. Uma regra simpática que vejo famílias adotando: “bebida doce é evento”, não rotina. Vale inclusive para sucos. A criança cresce sabendo que o normal é água, e que dizer “sim” a um refrigerante no aniversário do amigo não muda quem ela é.

E quem pratica atividade física? Durante treinos curtos a moderados, água atende muito bem. Bebidas esportivas com açúcar e eletrólitos fazem sentido em sessões longas, intensas, em calor forte ou para provas. Fora desses contextos, viram mais uma fonte silenciosa de açúcar na rotina. Uma alternativa inteligente para quem treina regularmente é ajustar o prato (mais carboidrato complexo no pré-treino, uma fonte de proteína no pós) e manter água no squeeze. Para pessoas muito suadas ou em ambientes muito quentes, reidratar com um pouco de sal na comida já repõe sódio de maneira suficiente.

“Troquei e me senti estranho”: o que observar nas primeiras semanas. Algumas pessoas relatam, nos primeiros dias de troca, uma espécie de “vazio” no meio da tarde, um incômodo na boca que não é bem sede nem fome. Faz sentido: você retirou um estímulo doce frequente. O paladar e o circuito de recompensa no cérebro levam um tempo para recalibrar. Duas estratégias ajudam:

Planejar substitutos: chá gelado sem açúcar, água com gás, café curto. Algo que ocupe a mão e a boca.

Ancorar com proteína e fibra: um punhado de castanhas, iogurte natural, fruta com casca. O corpo entende que não foi “punido”; foi alimentado de verdade.

Se houver dor de cabeça leve nos primeiros dias, aumente água de manhã e veja se não está acumulando jejum longo sem querer. Em geral, o corpo estabiliza rápido.

Não dá para fingir que tudo depende apenas da decisão da pessoa no caixa. Ambiente alimentar influencia enormemente. Preço de refrigerante versus água, disponibilidade de bebedouros, campanhas que glamurizam o consumo, marketing voltado a adolescentes — tudo isso pesa. Ainda assim, existe uma margem de ação individual muito poderosa. Quando alguém em casa passa a comprar fardo de água mineral ou adota filtro e enche garrafas, a família toda bebe mais água. Escolas com bebedouros visíveis e limpos fazem crianças beberem mais água. Restaurantes que perguntam “posso trazer água para a mesa?” já inclinam a noite para o lado certo.

“Mas eu gosto muito de refrigerante…” Ninguém precisa de identidade de ferro. Dá para gostar e reservar. Uma boa regra é delimitar ocasiões. Se o refrigerante está amarrado a pizza de sexta, mantenha esse afeto e ajuste o resto da semana. Muitas vezes, quando a pessoa desata o nó do consumo automático diário, o prazer daquele copo “especial” até aumenta.

Repare como a troca de uma única bebida reorganiza três camadas ao mesmo tempo:

Biológica: menos energia líquida de baixa saciedade, melhor sinalização de estômago e intestino, hidratação mais estável.

Comportamental: micro-decisões positivas em cascata, ritmo de refeição mais calmo, escolha padrão que facilita a próxima escolha.

Ambiental: geladeira e mochila abastecidas de água, garrafa na mesa, menos exposição ao doce por inércia.

Quando essas camadas se alinham, o efeito “pareceu pouco” vira “caramba, eu emagreci sem sofrer” ou “parei de ter aquela fome doida às 5 da tarde”. Parece menor que mudanças grandiosas de dieta, mas altera a lógica do dia de um jeito que se paga.

Nem toda estratégia de saúde precisa ser épica para ser transformadora. Trocar um copo de bebida açucarada por água tem cara de gesto banal. Na prática, mexe com circuitos de apetite, com o jeito que você mastiga, com o ritmo da tarde e, aos poucos, com a balança e os exames. Não exige aplicativos, não pede balança de cozinha, não depende de suplementos. Pede só atenção ao que se tornou automático.

Se você chegou até aqui se perguntando “por onde começo?”, comece pelo copo mais fácil de trocar. O do almoço, talvez. Ou o do meio da tarde. Tome água com curiosidade, como quem testa uma hipótese sobre o próprio corpo. Repare no que muda em uma semana, depois em um mês. Você não precisa ganhar uma guerra cultural para sentir na pele que um hábito minúsculo reposiciona seu dia.

Referências:

Duffey, K.J.; Davy, B.M. — The healthy beverage index is associated with reduced cardiometabolic risk in US adults: A preliminary analysis — O índice de bebidas saudáveis (HBI) se associa a menor risco cardiometabólico em adultos dos EUA: Análise preliminar que relaciona pontuações HBI mais altas a perfis cardiometabólicos mais favoráveis. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2212-2672(15)00542-0

Cassady, B.A.; Considine, R.V.; Mattes, R.D. — Beverage consumption, appetite, and energy intake: What did you expect? — Consumo de bebidas, apetite e ingestão de energia: O que você esperava?: Revisão/experimentais discutindo por que calorias em líquidos sinalizam saciedade de forma menos eficiente que sólidos e como isso afeta a ingestão subsequente. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3278240/

Zhu, Y.; Hsu, W.H.; Hollis, J.H. — The impact of food viscosity on eating rate, subjective appetite, glycemic response and gastric emptying rate — Impacto da viscosidade do alimento na taxa de comer, apetite subjetivo, resposta glicêmica e esvaziamento gástrico: Estudo que relaciona maior viscosidade a menor velocidade de ingestão, alterações na saciedade e esvaziamento gástrico mais lento, com reflexos na glicemia. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3688614/

Drewnowski, A.; Bellisle, F. — Liquid calories, sugar, and body weight — Calorias líquidas, açúcar e peso corporal: Revisão clássica argumentando que calorias em bebidas promovem ganho de peso por baixa saciedade e fácil sobreconsumo, destacando o papel das bebidas açucaradas. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000291652327971X?via%3Dihub

Hu, F.B. — Resolved: There is sufficient scientific evidence that decreasing sugar-sweetened beverage consumption will reduce the prevalence of obesity and obesity-related diseases — Ponto resolvido: há evidência científica suficiente de que reduzir bebidas adoçadas diminui obesidade e doenças relacionadas: Artigo de posição que compila dados observacionais e ensaios apoiando a redução de SSB como política eficaz. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5325726/

Yang, Q.; Zhang, Z.; Gregg, E.W.; Flanders, W.D.; Merritt, R.; Hu, F.B. — Added sugar intake and cardiovascular diseases mortality among US adults — Ingestão de açúcar adicionado e mortalidade por doenças cardiovasculares em adultos nos EUA: Análise de coorte ligando maior consumo de açúcar adicionado a maior mortalidade cardiovascular, sugerindo benefício populacional da redução. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10910551/

Malik, V.S.; Schulze, M.B.; Hu, F.B. — Intake of sugar-sweetened beverages and weight gain: A systematic review — Ingestão de bebidas adoçadas e ganho de peso: revisão sistemática: Síntese inicial influente que aponta associação consistente entre consumo de SSB e ganho ponderal em diferentes populações. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3210834/

Block, G. — Foods contributing to energy intake in the US: Data from NHANES III and NHANES 1999–2000 — Alimentos que mais contribuem para a ingestão de energia nos EUA: dados do NHANES: Trabalho que lista as principais fontes calóricas, mostrando o peso de bebidas calóricas na dieta americana. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889157504000328?via%3Dihub

Imamura, F.; O’Connor, L.; Ye, Z.; Mursu, J.; Hayashino, Y.; Bhupathiraju, S.N.; Forouhi, N.G. — Consumption of sugar-sweetened beverages, artificially sweetened beverages, and fruit juice and incidence of type 2 diabetes: Systematic review, meta-analysis, and estimation of population attributable fraction — Consumo de bebidas adoçadas, bebidas adoçadas artificialmente e suco de fruta e incidência de diabetes tipo 2: revisão sistemática e meta-análise: Meta-análise que relaciona maior consumo de SSB (e, com ressalvas, outras bebidas doces) a maior risco de diabetes, com estimativas de impacto populacional. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4510779/

Riebl, S.K.; Davy, B.M. — The hydration equation: Update on water balance and cognitive performance — A equação da hidratação: atualização sobre balanço hídrico e desempenho cognitivo: Revisão prática sobre hidratação, função cognitiva e recomendações aplicadas para diferentes contextos. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4207053/

Popkin, B.M.; D’Anci, K.E.; Rosenberg, I.H. — Water hydration and health — Hidratação com água e saúde: Revisão de amplo escopo sobre ingestão de água e seus efeitos em sistemas fisiológicos, desempenho físico/mental e marcadores clínicos. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2908954/

Pan, A.; Malik, V.S.; Hao, T.; Willett, W.C.; Mozaffarian, D.; Hu, F.B. — Changes in water and beverage intake and long-term weight changes: Results from three prospective cohort studies — Mudanças no consumo de água e bebidas e alterações de peso em longo prazo: três coortes: Estudo que liga aumento de água/substituições por água a menor ganho de peso ao longo dos anos. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3628978/

Ma, Y.; He, F.J.; Yin, Y.; Hashem, K.M.; MacGregor, G.A. — Gradual reduction of sugar in soft drinks without substitution as a strategy to reduce overweight, obesity, and type 2 diabetes: A modelling study — Redução gradual do açúcar em refrigerantes sem substituição: estudo de modelagem: Estima impacto populacional favorável de cortar açúcar de refrigerantes ao longo do tempo. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26777597/

Zheng, M.; Allman-Farinelli, M.; Heitmann, B.L.; Rangan, A. — Substitution of sugar-sweetened beverages with other beverage alternatives: A review of long-term health outcomes — Substituição de SSB por outras bebidas: revisão de desfechos de longo prazo: Examina efeitos de trocar SSB por água, café, chá e leite, discutindo benefícios e nuances. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2212-2672(15)00112-4

Muckelbauer, R.; Sarganas, G.; Grüneis, A.; Müller-Nordhorn, J. — Association between water consumption and body weight outcomes: A systematic review — Associação entre consumo de água e desfechos de peso: revisão sistemática: Compila estudos que relacionam maior consumo de água a menor peso/IMC ou melhor perda de peso. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916523051742?via%3Dihub

Tate, D.F.; Turner-McGrievy, G.; Lyons, E.; Stevens, J.; Erickson, K.; Polzien, K.; Diamond, M.; Wang, X.; Popkin, B.M. — Replacing caloric beverages with water or diet beverages for weight loss in adults: Main results of the CHOICE randomized clinical trial — Substituir bebidas calóricas por água ou versões “diet” para perda de peso em adultos: resultados principais do ensaio CHOICE: Ensaio que mostra que trocar bebidas calóricas por água ou “diet” reduz energia e promove perda de peso. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22301929/

Piernas, C.; Tate, D.F.; Wang, X.; Popkin, B.M. — Does diet-beverage intake affect dietary consumption patterns? Results from the CHOICE randomized clinical trial — O consumo de bebidas “diet” afeta padrões alimentares? Resultados do CHOICE: Análise do RCT mostrando como incluir “diet” altera (ou não) a seleção de alimentos ao longo do programa. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3578403/