Cheguei em casa depois de um daqueles dias em que tudo pareceu exigir mais do que eu tinha para dar. Queria só largar o corpo no sofá e deixar a televisão me distrair. Curiosamente, mesmo nesses momentos, a sensação de cansaço mental persiste, como se a cabeça continuasse rodando a toda velocidade. Durante muito tempo, acreditei que repouso seria igual a economia de energia cerebral, mas descobri que o quadro é bem mais intrigante. O cérebro, mesmo aparentemente inerte, consome quase tanta energia quanto em momentos de intensa atividade intelectual.

Quando falo de energia no cérebro, estou falando do que os biólogos chamam de custo metabólico da cognição. Ou seja, quanto “combustível” o cérebro precisa para manter suas funções, seja descansando ou resolvendo um problema matemático. Estudos recentes mostram que tarefas consideradas difíceis, aquelas que exigem atenção, memória ou raciocínio, usam só cerca de 5% mais energia do que quando estamos em repouso.(1) A primeira reação pode ser estranheza: não era para ficar cansado só de pensar em tanta coisa?

O segredo está em como o cérebro distribui seus gastos. Grande parte desse consumo energético é dedicada à manutenção de funções básicas, aquelas que operam nos bastidores. Enquanto a maioria dos pesquisadores se concentrou durante anos em processos como atenção, tomada de decisão e memória de trabalho, um novo olhar tem iluminado o papel essencial dos processos de fundo. O cérebro regula todo um conjunto de sistemas fisiológicos, alocando recursos e reagindo a demandas do ambiente, consciente ou inconscientemente.

Há quem diga que o cérebro serve apenas para pensar. Mas, do ponto de vista energético, ele é um órgão desenhado para gerenciar o corpo, coordenar órgãos, regular variáveis internas e ainda navegar um ambiente externo cheio de desafios. E tudo isso dentro dos limites impostos pela evolução, que atua como uma espécie de contadora exigente, cobrando cada gasto e cada desperdício.

Não raro, a sensação de fadiga mental não resulta de falta de energia propriamente dita, mas de uma tendência evolutiva a preservar recursos. A biologia opera segundo restrições severas, especialmente num órgão tão sofisticado e caro quanto o cérebro humano. Quando estudo o metabolismo neural, começo a enxergar a cognição como resultado de um ajuste fino entre as pressões evolutivas, os limites impostos pela energia disponível e as tarefas que precisamos desempenhar.

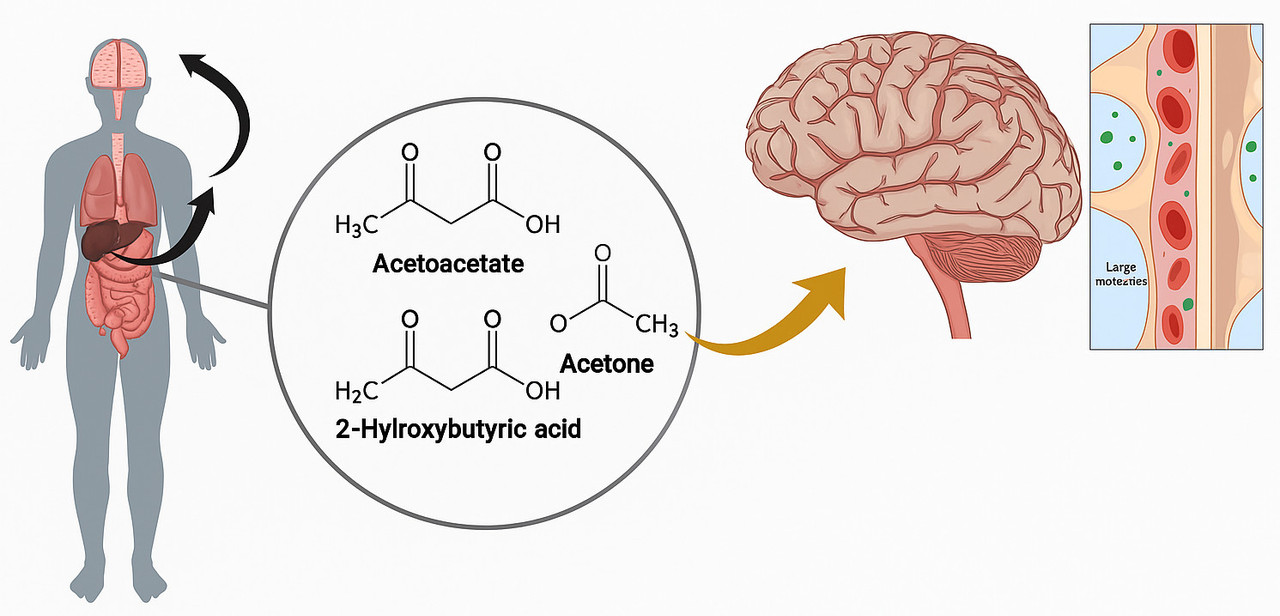

O cérebro é um consumidor voraz. Representa apenas cerca de 2% do peso corporal, mas exige 20% de toda a energia do corpo adulto. No caso dos bebês, esse percentual pode chegar a 50%. O combustível principal? A molécula chamada ATP (trifosfato de adenosina), produzida a partir de glicose e oxigênio, que chega às células nervosas por uma rede intrincada de capilares, algo em torno de 600 quilômetros de vasos, se alguém quisesse medir tudo. Uma vez dentro do neurônio, o ATP abastece as comunicações, sustentando disparos elétricos e a troca de sinais químicos entre células.

A manutenção do chamado potencial de membrana, que prepara cada neurônio para agir quando necessário, consome pelo menos metade da energia do cérebro. Medir diretamente o ATP em cérebros humanos é complicado e invasivo. Por isso, pesquisadores recorrem a métodos indiretos, como a tomografia por emissão de pósitrons (PET) para medir consumo de glicose, ou a ressonância magnética funcional (fMRI) para observar o fluxo sanguíneo. Essas técnicas revelam que o salto de consumo energético entre um cérebro em repouso e outro empenhado em tarefas é pequeno: cerca de 5%. Ou seja, o esforço extra para pensar é modesto se comparado ao trabalho constante de manutenção.

É interessante notar que, até meados dos anos 1990, cientistas encaravam a atividade cerebral em repouso como “ruído”, algo sem função clara. Aos poucos, perceberam que existe muito sinal útil nesse “ruído”. Um exemplo marcante é a chamada rede do modo padrão (default mode network), que entra em cena enquanto descansamos, imaginando futuros possíveis, relembrando o passado ou sentindo alguma dor que ficou esquecida. Essa rede mantém o cérebro ocupado em devaneios, reorganizando lembranças e simulando cenários.

Paralelamente, o cérebro faz um trabalho silencioso para garantir o equilíbrio corporal, o tal estado de homeostase. Controla temperatura, glicose, batimentos cardíacos, respiração e outros parâmetros fundamentais para manter tudo funcionando. Um pequeno deslize nesses controles pode trazer consequências sérias e rápidas.

Comecei a pensar, será que grande parte desse gasto não serve para algo além da simples regulação? Um pesquisador sugeriu que, de fato, o cérebro dedica seu metabolismo basal a prever o que vem pela frente. Em vez de apenas reagir, constrói modelos sofisticados do ambiente para antecipar demandas e alocar recursos antes mesmo de sentir a necessidade. Essa abordagem preditiva oferece vantagem adaptativa: preparar-se antes de o problema acontecer pode ser a diferença entre sobreviver e sucumbir.

Evolutivamente, essa capacidade preditiva fez toda a diferença. Um aumento de apenas 5% no consumo energético durante atividades cognitivas pode não parecer nada, mas, considerando o cérebro como um órgão altamente demandante, o acúmulo desse esforço ao longo dos dias se torna relevante. Imagine: se alguém mantivesse esse ritmo elevado por vinte dias seguidos, gastaria a energia equivalente a um dia inteiro só pensando. Para populações que viviam sob restrição alimentar, esse detalhe era vital, poderia separar vida e morte.

Fiquei refletindo sobre isso outro dia, lembrando daqueles momentos em que o cansaço mental parecia desproporcional ao esforço real. Agora faz sentido: nosso cérebro possui mecanismos automáticos que nos freiam, ativando sensações de fadiga para evitar gasto excessivo. É uma herança dos tempos de escassez, quando cada caloria era disputada.

Outro ponto fascinante: a própria transmissão de informação no cérebro é limitada por essas regras energéticas. Um neurônio, em teoria, poderia disparar até 500 vezes por segundo. Porém, se todos os neurônios adotassem esse ritmo frenético, o sistema colapsaria. O ritmo ótimo de transmissão, aquele em que ainda é possível distinguir as mensagens sem perder a clareza, fica em torno de 250 disparos por segundo. Na prática, nossos neurônios funcionam numa média de apenas 4 disparos por segundo, bem menos do que seria possível.

O mais curioso é que muitas dessas transmissões nem chegam a passar adiante. Mesmo quando um impulso elétrico alcança a sinapse, só cerca de 20% das tentativas resultam em comunicação com o neurônio vizinho. Se o objetivo fosse maximizar a quantidade de informação transmitida, a eficiência deveria ser maior, não? Mas o cérebro não busca esse tipo de maximização. Ele quer, acima de tudo, economizar ATP, otimizar a quantidade de informação transmitida por unidade de energia, e não simplesmente transmitir tudo que pode.

Essa equação muda nossa compreensão do cansaço mental. A sensação de esgotamento depois de um dia de atenção intensa está menos relacionada à ausência de energia, e mais à ativação de mecanismos internos para limitar o gasto. Um lembrete constante do quanto nosso sistema nervoso evoluiu para equilibrar flexibilidade, inovação comportamental e restrição metabólica.

Enquanto escrevo destaco um ponto importante: grande parte do que chamamos de “atividade cerebral” acontece sem que percebamos. Pensar consome energia, sim, mas é a manutenção silenciosa, os ajustes automáticos, o monitoramento constante do corpo e do ambiente que levam o maior pedaço desse orçamento energético.

O cérebro humano é um exemplo brilhante de negociação evolutiva. Carregamos na cabeça um órgão de altíssimo custo, capaz de invenção, previsão e adaptação, mas que opera dentro de limites rígidos impostos por sua própria biologia. A energia investida no pensamento é real, embora menor do que a intuição sugere. É a soma das pequenas diferenças, multiplicadas pela rotina diária, que moldou nossa espécie e ainda determina nossos limites.

Referência:

1 - The metabolic costs of cognition: https://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/fulltext/S1364-6613(24)00319-X