Respirar fundo é um gesto tão corriqueiro que quase some do nosso radar sensorial. Ainda assim, o oxigênio que invade os pulmões e o que falta quando inspiramos meio apressados ou subimos uma ladeira íngreme, esconde uma chave bioquímica capaz de mexer nos ponteiros do envelhecimento. Quando descobri isso num daqueles finais de tarde em que insisto em revisar artigos científicos ao som de um jazz tímido, fiquei imaginando: e se modulássemos a sensação de pouco oxigênio (hipóxia), não como um sufoco, mas como um estímulo calculado? Será que seria possível empurrar a velhice alguns passos para frente sem pagar o preço de doenças secundárias?

A hipótese não surgiu do nada. Hoje, quem estuda longevidade tropeça cedo ou tarde no verme transparente Caenorhabditis elegans — esse nematoide de um milímetro que adora viver em placas de ágar e cabe numa colher de chá aos milhões. Pareceu‑me estranho, no início, que um organismo tão simples pudesse revelar segredos sobre nossa própria cronologia celular, mas a lógica é sólida: quase 60 % dos genes de envelhecimento que valem para nós surgem, de forma ancestral, nessas criaturinhas. O detalhe provocador é que, em C. elegans, estabilizar uma proteína chamada HIF‑1 (sigla de Hypoxia‑Inducible Factor 1, ou “fator induzível por hipóxia”, um fator de transcrição que liga baixa disponibilidade de oxigênio a mudanças na expressão gênica) prolonga a vida em mais de 25 %. Não se trata de mágica: o próprio HIF‑1 ativa programas de sobrevivência que ajustam metabolismo, proteostase, termo que designa a manutenção da integridade das proteínas intracelulares e até a forma como neurônios conversam.

Quando falamos em hipóxia, muita gente logo associa ao Everest ou a mergulhos radicais. Mas, em laboratório, bastam algumas manipulações genéticas ou a redução de oxigênio no ambiente para que o sistema acostumado a 21 % de O₂ (fórmula química do gás oxigênio, indispensável para respiração aeróbica) receba o recado: “há pouco ar”. Às vezes, esse estresse leve provoca o que chamamos de hormese — fenômeno no qual uma pequena dose de um fator estressor melhora a resistência global do organismo. A beleza está justamente nessa dualidade — dose certa como remédio, dose errada como veneno.

Só que, nos mamíferos, mexer no caminho da hipóxia dá tanto benefício quanto dor de cabeça. Células cancerígenas se aproveitam da mesma rota, ativam HIF‑1 e criam vasos sanguíneos extras para alimentar tumores. Era preciso, então, fatiar o roteiro, descobrir quais passos da dança celular entregam longevidade sem acionar processos perigosos.

A pista mais recente veio de um mapa neural desenhado justamente no C. elegans. Em vez de olhar o organismo inteiro afogado em genes ativados, pesquisadores decidiram perguntar: que neurônios disparam primeiro quando o oxigênio cai? A resposta aponta para um trio aparentemente modesto de células sensoriais chamadas ADF — sigla que, no jargão do verme, se refere a Amphid Dorsal F, neurônios quimiossensoriais produtores de serotonina. A serotonina, tal como no nosso cérebro, regula humor, apetite e, surpresa, expectativa de vida. Ao estabilizar HIF‑1 só nesses ADF, a curva de sobrevivência alonga em um quarto — quase o mesmo ganho de mexer no corpo todo. Palavra‑chave: especificidade.

Por que serotonina faria diferença? A pista encadeia‑se num circuito reminiscentemente poético. ADF solta serotonina que se liga ao receptor SER‑7 (abreviação de SERotonin receptor 7, pertencente à família dos GPCRs, ou G‑protein‑coupled receptors, receptores acoplados à proteína G que transmitem sinais para dentro da célula) no neurônio RIS — Ring Interneuron S — famoso por gerar um estado análogo ao sono no verme. RIS, por sua vez, produz GABA (ácido gama‑aminobutírico, principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso) e esse GABA modula a liberação de peptídeos e outros mensageiros que alcançam o intestino do animal. Lá, outro gene, fmo‑2 — flavina mono‑oxigenase 2, enzima de desintoxicação ligada à defesa contra radicais livres — entra em cena, neutralizando espécies reativas e coroando o efeito anti‑envelhecimento.

Percebe o compasso? Hipóxia → HIF‑1 em ADF → serotonina → SER‑7 em RIS → GABA + peptídeos → fmo‑2 no intestino → vida longa. Um encanamento bioquímico que lembra aqueles aquedutos romanos: a água (informação) passa de um reservatório a outro até irrigar a lavoura metabólica.

Só que o enredo guarda reviravoltas. Outro mensageiro, tiramina (amina biogênica considerada equivalente invertebrado da nossa adrenalina), entra pelo flanco. Produzida no neurônio RIM (Ring Interneuron M), essa amina se liga ao receptor TYRA‑3 (TYRAmine receptor 3, outro GPCR) altamente expresso nas células BAG — Bilateral Amphid Gas‑sensing neurons, sensores de baixo oxigênio e alto CO₂ (dióxido de carbono). Quando bloqueamos tiramina, o prolongamento de vida some. Aqui não falamos de deleção grosseira; basta inibir apenas a via RIM‑TYRA‑3 para que o animal volte à curva de sobrevivência comum. Será que algo semelhante ocorre em nós, onde adrenalina participa do estresse crônico e até da cardioproteção? Abro um portal de investigação translacional.

Para apimentar, surge um neuropeptídeo até então sem fama: NLP‑17 (sigla de Neuro‑Like Peptide 17, uma pequena cadeia de aminoácidos produzida em vesículas densas, conjuntos de transporte para mensageiros de grande porte). Esse peptídeo conversa com receptores NPR‑37 e NPR‑43 (ambos Neuropeptide Receptors, membros da família dos GPCRs). Quando cortaram nlp‑17, a tal longevidade induzida pela hipóxia perdeu o brilho. Tenho para mim que peptídeos funcionam como notas de rodapé refinando a mensagem química, reforçam ou atenuam, dependendo do contexto.

Alguns poderão reclamar: “Mas isso é verme; qual o valor para um senhor de 70 anos com artrose e pressão alta?” Justa interrogação. A convergência evolutiva, entretanto, é gritante. HIF‑1 existe em nossas células, a cascata serotonérgica‑GABAérgica ecoa no córtex, e a tiramina dá lugar à adrenalina no sistema nervoso simpático. A diferença reside nas quantidades, na duração e na localização. Um fármaco que estabilize HIF‑1 apenas em neurônios selecionados poderia, em tese, ativar rotas de limpeza de proteínas sem empurrar células epiteliais para a proliferação desenfreada. O desafio tecnológico é atingir microrregiões do sistema nervoso sem efeitos colaterais, algo que nanotecnologia e vetores virais de última geração começam a prometer.

Há um segundo obstáculo. Em C. elegans, as células do intestino não recebem sinapses diretas; sinais chegam via fluido pseudocelômico, o líquido que banha a cavidade corporal do verme. Em mamíferos, tecidos periféricos dialogam com o cérebro através de hormônios sistêmicos, nervo vago e citocinas inflamatórias. Precisamos provar que modular neurônios sensores de O₂ altera, digamos, a FMO homóloga humana ou vias antioxidantes equivalentes. Só então migraríamos dos tubos de ensaio para a clínica.

Dito isso, a noção de que pequenos pulsos de hipóxia controlada podem ensinar o organismo a lidar melhor com estresses maiores não é mais exótica. Atletas de elite utilizam tendências de treinamento em altitude intermitente. Pacientes com apneia leve obtêm adaptações hematológicas. Resta separar o que é resposta cardiopulmonar de curto prazo daquilo que toca, de fato, no relógio epigenético (conjunto de marcas químicas no DNA e nas proteínas que modulam a expressão gênica ao longo da vida).

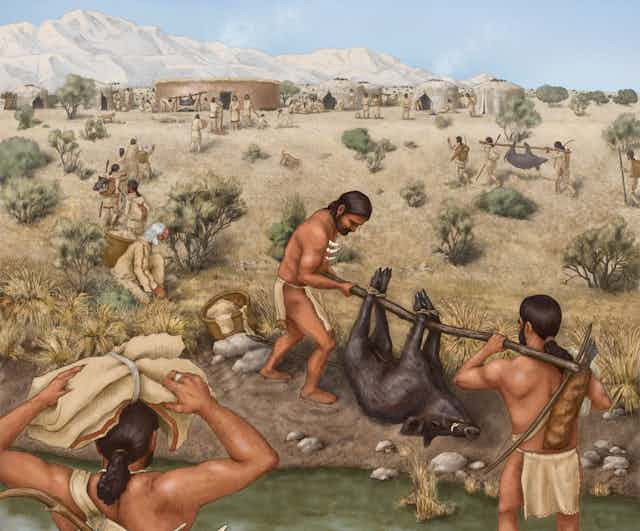

Será que estamos programados para sobreviver a flutuações? A vida evoluiu em ambientes instáveis, desde marés às alternâncias dia‑noite. Talvez a constância de oxigênio e calorias que conquistamos pós‑revolução industrial prive o corpo de gatilhos para manutenção profunda. Há quem defenda dietas que simulam escassez, jejuns, banhos frios. A hipóxia vem somar‑se a esse repertório de estresses positivos.

Volto à parte técnica para não perder o fio. Na experiência com C. elegans, eliminar o gene unc‑31 — cujo produto protéico, UNC‑31 (UNCoordinated 31), é fundamental para embalar neuropeptídeos em vesículas de secreção — destrói o ganho de longevidade induzido por HIF‑1. Em outras palavras, a conversa química precisa sair intacta do cérebro do verme. Imagine, por analogia, se cortássemos em humanos a exocitose (processo de liberação vesicular) controlada em neurônios catecolaminérgicos: placebo nenhum repararia o estrago.

Outra peça intrigante são os neurônios URX, PQR e AQR — respectivamente URicross lateral, Posterior Quadrant Right e Anterior Quadrant Right, sentinelas de oxigênio elevado. Quando esses neurônios são ablatados (destruídos experimentalmente), também desaparece o efeito protetor. É como se fosse preciso comparar sinais de “excesso” e “escassez” para calibrar o termostato interno do envelhecimento. Isto me lembra um dilema cotidiano: só valorizamos o silêncio depois do barulho, e talvez as células só entendam a graça do oxigênio pleno depois de sentir‑lhe a falta.

Prosseguindo, os cientistas verificaram que RIS — o tal neurônio com receptor SER‑7 — dispara ondas de atividade semelhantes a sono (estado fisiológico de repouso neural e metabólico) em quase todos os filamentos da árvore da vida. Quem diria que dormir bem ou, no caso do verme, entrar num “torpor” controlado, poderia ser parte da receita antienvelhecimento? Em humanos, privação de sono encurta telômeros (pontas protetoras dos cromossomos); reforça‑se assim a ponte entre redes neurais e cronômetros biológicos.

Chego então a um ponto operacional. Como traduzir tudo isso em estratégia farmacológica concreta? Uma rota seria ativar levemente HIF‑1 usando inibidores de PHDs — Prolyl‑Hydroxylase Domain enzymes (enzimas prólil‑hidroxilases que, em condições normais, marcam HIF para degradação). Já existem fármacos desse tipo aprovados para anemia renal crônica. A prudência exige delimitar dose, tempo e, talvez, associação com moduladores de serotonina ou agonistas seletivos de 5‑HT₇ (abreviação de 5‑Hydroxytryptamine receptor 7, subtipo de receptor de serotonina humano homólogo ao SER‑7). Outra linha vislumbra análogos de tiramina que consigam sinalizar via receptores adrenérgicos sem provocar taquicardia.

Entretanto, qualquer tentativa precisará considerar o mosaico de tecidos e a heterogeneidade da população idosa. Influências de sexo, microbioma, histórico de tabagismo, polimorfismos (variações genéticas) em receptores… a lista de variáveis parece infinita. Ainda assim, negar‑se a tentar seria desperdiçar o insight precioso de que o envelhecimento, outrora visto como entropia inevitável, responde a interruptores neuronais.

Tenho a impressão de que, daqui a algumas décadas, clínicas de medicina preventiva aplicarão sessões breves de oxigênio reduzido combinadas a drogas moduladoras de neurotransmissores, tudo monitorado por biomarcadores sanguíneos de estresse oxidativo. Talvez façamos isso durante a soneca da tarde, evocando involuntariamente o RIS do nosso distante primo verme. Engraçado como a biologia repete padrões.

Preciso reforçar um ponto já mencionado: a via do neuropeptídeo NLP‑17 alarga a comunicação entre cérebro e intestino. Em mamíferos, peptídeos intestinais como GLP‑1 (Glucagon‑Like Peptide 1, hormônio incretina que estimula secreção de insulina) e PYY (Peptide YY, peptídeo que sinaliza saciedade) mandam recados ao sistema nervoso sobre digestão e metabolismo. Alguns deles, inclusive, viram alvo de remédio para diabetes e obesidade. Se surgisse um “NLP‑17‑like” circulante em humanos, ajustável via agonistas artificiais, teríamos mais uma barbante para puxar.

Em circunstâncias de pouca disponibilidade de oxigênio, uma sequência específica de luzes acende: serotonina em ADF, GABA em RIS, tiramina no circuito RIM‑BAG, peptídeos emergindo em ondas. Cada relé altera o fluxo de energia, recicla proteínas danificadas, recalibra o metabolismo. A tarefa dos próximos anos será pressionar os botões corretos sem disparar alarmes perigosos. Terei o maior prazer em voltar aqui, talvez já com cabelos brancos extras, para comentar como a engenharia biológica conseguiu afinar essa sinfonia. Até lá, vale a pena respirar fundo, sentir o ar entrar — quem sabe com menos pressa —, e lembrar que, em escala microscópica, esse simples gesto conversa com o tempo que nos habita.

Referências:

The hypoxic response extends lifespan through a bioaminergic and peptidergic neural circuit - https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.05.04.652087v1