Imagine observar uma estrela que, depois de uma erupção violenta, não volta exatamente ao estado de antes. O brilho basal sobe um degrau e permanece ali, estável, como se alguém tivesse removido um filtro escuro da frente da lâmpada. Em vez de encarar isso como ruído, um grupo de pesquisadores decidiu tratar o “depois do show” como o próprio objeto de estudo. A aposta: o clarão não deixa só calor passageiro; ele reconfigura a superfície, apagando parte de uma região magnética escura. TRAPPIST-1, a anã M8 com sete planetas, virou o laboratório perfeito para essa leitura indireta do magnetismo estelar e o Telescópio Espacial James Webb, a lente que faltava.

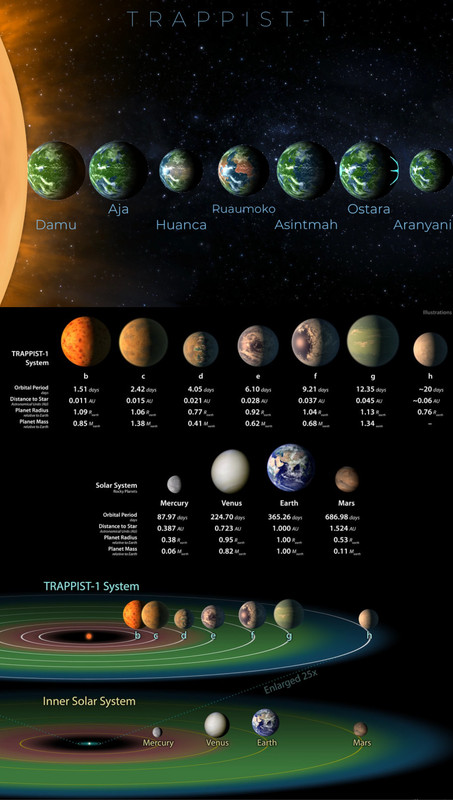

TRAPPIST-1 é fria e pequena e para medir, pense numa lâmpada que entrega só 0,05% da luminosidade do Sol, com uma fotosfera por volta de 2.500 K. Três dos seus planetas ficam na tal “zona habitável”. Só que a estrela é ativa. Em todas as campanhas de trânsito com o JWST, apareciam “flares”, erupções magnéticas que fazem o brilho subir de repente. Quem estuda atmosferas de exoplanetas sabe o quanto isso complica tudo: manchas e faculares (regiões magnetizadas, mais escuras ou mais claras que o entorno) alteram o espectro de transmissão, e sinais do planeta parecem mudar de um trânsito para outro. O novo caminho escolhido aqui foi encarar o pós-erupção como pista de crime: se parte de uma região escura some durante o evento, a estrela deveria ficar, sim, um pouco mais clara depois que as linhas de emissão da erupção desaparecem. Foi exatamente esse degrau persistente que apareceu nas observações.

Antes de mergulhar em TRAPPIST-1, vamos observar a estrela que está em nosso quintal. O Sol já mostrou esse comportamento de “faxina magnética”. Em 3 de outubro de 2024, um flare classe X9 varreu a penumbra de uma mancha solar bem observada. A sequência contínua de imagens no contínuo do Fe I em 6173 Å (instrumento HMI/SDO) mostrou a penumbra encolhendo durante a passagem das fitas do flare, e, integrada sobre a região, a intensidade de fundo ficou mais alta depois do evento. Não significa que o campo magnético sumiu do nada, a literatura descreve reconfigurações rápidas, mudanças de orientação e submersão de fluxo. O ponto didático é que a “desaparição” observável da penumbra aumenta o brilho local. E isso cria uma analogia poderosa para interpretar estrelas que não podemos resolver em detalhe, como TRAPPIST-1.

Voltemos ao alvo frio e pequeno. Com o modo SOSS do NIRISS (0,6–2,8 µm, resolução espectral ~700), quatro erupções foram analisadas em janelas temporais que incluíam ao menos 1,5 hora depois do pico. A rotina foi clara: separar pré-erupção, máximo da erupção, fase de decaimento e pós-erupção; excluir trechos em trânsito planetário; integrar o fluxo total no espectro e acompanhar a linha de Hα (a transição do hidrogênio em 656,28 nm, um traçador clássico de atividade magnética). Em todos os casos, o fluxo total no pós-erupção ficou sistematicamente acima do pré-erupção, enquanto as linhas de emissão características do flare desapareciam. Em uma das sequências mais longas, o próprio Hα caiu abaixo do nível de base, como se a fonte emissiva associada à região que sumiu tivesse sido retirada de cena.

Aqui vale um esclarecimento. O que, exatamente, diferencia “flare” de “pós-flare” em termos espectrais? Durante o pico, o espectro ganha um contínuo mais quente, principalmente nos comprimentos de onda curtos, acompanhado por linhas de emissão fortes: Hα, He I em 1,083 µm, séries de Paschen e Brackett. Já no platô que interessa, o contínuo volta a um perfil frio e as linhas despencam para níveis não detectáveis. Se fosse apenas “rabo” de erupção, seria comum ver persistência de Hα e um decaimento suave, não um patamar. A quebra na correlação entre o fluxo total e Hα no pós-evento reforça essa interpretação: durante o flare, os dois variam de mãos dadas; ao final, se separam. Isso é uma assinatura elegante de que o fenômeno dominante mudou de natureza.

Agora a sacada metodológica, se a região escura desaparece, o que se mede como “pós-erupção menos pré-erupção” é precisamente o espectro daquela região desaparecida, com sinal trocado. Em outras palavras, o que está faltando depois é o que estava lá antes. Ao construir essa diferença ao longo de 0,6–2,8 µm, os autores obtiveram o que pode ser considerado o primeiro espectro direto de uma feição magnética em uma anã M8. A surpresa foi a semelhança com o espectro da própria fotosfera: a feição não era “negrume absoluto”, mas apenas um pouco mais fria. Ajustes simples com uma função de Planck, usados aqui como aproximação ilustrativa, porque feições magnéticas reais não são corpos negros perfeitos, deram temperaturas entre ~2367 e 2523 K. Isso coloca as regiões escuras apenas algumas centenas de kelvins abaixo da fotosfera de TRAPPIST-1. Faz sentido para estrelas tipo M, em que os contrastes térmicos de manchas tendem a ser menores que em estrelas mais quentes.

Quanto de área some para produzir o degrau de fluxo observado? Aqui entra uma degenerescência clássica: brilho depende de contraste e área. Uma região muito escura precisa de uma área pequena para o mesmo efeito; uma penumbra, mais clara, teria que cobrir uma fração maior. Explorando três cenários didáticos, “mancha negra” idealizada, umbra e penumbra, as estimativas de área projetada que desapareceu variaram de ~0,06–0,09% do disco visível (caso negro) a ~0,19–0,29% (umbra) e ~1,0–1,5% (penumbra). Para quem gosta de ordem de grandeza, esses números conversam com estimativas independentes de cobertura de manchas inferidas por modelagem da variabilidade espectral e da contaminação em trânsitos no mesmo sistema.

Um passo atrás para organizar as peças. “Mancha estelar” é o termo-guarda-chuva para regiões magnetizadas mais frias que a fotosfera. Por convenção, a parte central mais escura é a umbra e a faixa ao redor, menos escura, a penumbra. Campo magnético intenso suprime a convecção local (o “borbulhar” que transporta calor para a superfície), daí a temperatura menor. “Flare” é o estouro de energia quando linhas de campo se reconectam na coroa, aquecendo plasma e produzindo emissão do ultravioleta ao infravermelho. E “Hα”? É uma linha de emissão do hidrogênio, útil por aparecer tanto em manchas solares quanto em anãs M, funcionando como um farol de atividade. O NIRISS/SOSS, por sua vez, é um modo do espectrógrafo do JWST desenhado para séries temporais durante trânsitos, cobrindo uma faixa ampla de comprimento de onda com fotometria estável. Tudo isso se encaixa no protocolo: medir antes, medir durante, medir depois, e tratar o “depois” como um diferencial limpo da topografia magnética superficial.

Talvez a pergunta mais pragmática seja: por que se importar com a “faxina” que um flare faz na superfície? Porque exoplanetas são medidos de maneira indireta. O espectro de transmissão, a diferença entre a luz da estrela com e sem o planeta na frente, é sensível ao “estado” da estrela. Se a superfície tem uma colcha de retalhos de regiões mais frias e mais quentes, cada trânsito “vê” um fundo diferente. Sem conhecer o espectro dessas feições, toda tentativa de limpar a contaminação estelar fica manca. Com TRAPPIST-1, isso ganhou peso, já que vários programas no JWST tentam detectar moléculas em atmosferas finíssimas de planetas menores que a Terra, e a atividade da estrela tem atrapalhado as leituras. O método do pós-flare abre um caminho para medir diretamente o espectro de uma feição magnética e alimentar modelos de correção que até ontem dependiam de suposições.

Outra vantagem de trabalhar com TRAPPIST-1 é geométrica. Por ser minúscula, a área do disco é cerca de 70 vezes menor que a do Sol, qualquer reconfiguração local pesa mais no fluxo integrado. Algo que no Sol se perderia na média de todo o disco, em TRAPPIST-1 fica aparente. É como trocar um adesivo escuro numa lanterna pequena versus numa lâmpada de poste: a primeira vai mostrar um salto no brilho com a remoção; a segunda, nem tanto. A equipe notou que o pós-erupção se torna identificável sempre que se tem pelo menos 1,5 hora de dados depois do máximo do flare, o suficiente para as assinaturas quentes e de linhas de emissão sumirem, deixando só a marca estrutural. Esse detalhe operacional virou parte do manual para achar o fenômeno.

Há, claro, uma zona cinzenta inevitável. Poderia o platô ser apenas um “rabo” muito longevo do flare? A comparação com estudos de erupções estelares mostra que continuação do contínuo costuma vir acompanhada por linhas persistentes, principalmente Hα. Nas sequências de TRAPPIST-1, as linhas somem enquanto o total estabiliza, e a correlação Hα-fluxo total, tão nítida durante o pico, colapsa depois. A interpretação de “desaparição de feição escura” ganha tração exatamente por combinar essas três evidências: espectro sem linhas, platô estável e dec acoplamento de Hα. Reforçar esse tripé é importante, porque o método todo se apoia nele.

Um efeito colateral curioso aparece ao comparar o “espectro da feição” reconstruído com o espectro tranquilo da estrela. O máximo de energia dos dois fica próximo. Isso seria improvável se a feição fosse muito mais fria. Em anãs M, esse detalhe casa com uma visão emergente: os contrastes térmicos magnéticos são modestos. A diferença real que sustenta a observação não precisa ser extrema em temperatura; basta ser suficientemente ampla em área, caso a feição seja penumbral, ou suficientemente escura, caso seja umbral. De novo, área versus contraste, o velho dilema. A boa notícia é que as três hipóteses de contraste produzem intervalos de área que são fisicamente plausíveis para a estrela, o que dá confiança ao diagnóstico.

No pano de fundo, há uma mensagem metodológica: expandir o dicionário de sinais que usamos para “ver” superfícies estelares não resolvidas. Não contamos com imagens diretas de TRAPPIST-1. Contamos com luz integrada e com a temporalidade dos eventos. Se erupções reorganizam o mosaico magnético, o pós-evento vira lâmina de contraste, realçando peças que estavam camufladas na textura geral. Isso dialoga com quem modela variabilidade estelar, com quem extrai composições atmosféricas de planetas e até com quem pensa em habitabilidade, porque espectros mais limpos reduzem incertezas cascata.

Fica uma pergunta que não sai da cabeça: se o flare pode fazer “desaparecer” uma região escura, essa região sempre some de vez? A experiência solar sugere que muitas vezes é uma reconfiguração, não um sumiço total. A orientação do campo muda, a parte visível se transforma, e o padrão reaparece com o tempo. Em TRAPPIST-1, o método não resolve se a feição inteira se foi ou se foi “comida” pela borda. Mesmo assim, o sinal espectral e fotométrico pós-erupção é suficientemente específico para alimentar modelos. Isso já é um ganho enorme num sistema onde cruzar o espectro do planeta com a variabilidade da estrela virou quebra-cabeça.

A estrela faz barulho, e a ciência usa o silêncio que vem depois para medir aquilo que estava escondido. Um clarão momentâneo abre uma janela térmica sobre regiões magnéticas frias, e o que parecia um incômodo para quem caça atmosferas planetárias vira ferramenta. TRAPPIST-1, tão observada, tão caprichosa, acabou oferecendo um atalho: quando os flares varrem parte do cenário, a luz residual revela a textura que precisamos conhecer para ler os planetas com mais nitidez. A estrada que se abre não fica limitada a essa anã vermelha. Outras estrelas frias também erguem e apagam regiões magnéticas. Agora temos um jeito simples de flagrar o “antes e depois” e transformar essa dança em dados úteis.

Se você chegou até aqui, talvez esteja com a mesma sensação que acompanha quem olha a figura certa depois de muito ruído: os contornos aparecem. O pós-erupção, discreto e persistente, é um desses contornos. Ele reconcilia uma peça solar que já conhecemos – penumbras que desaparecem durante flares – com uma peça estelar que parecia inalcançável – o espectro de uma feição magnética numa anã M8. E, ao fazer isso, entrega um instrumento novo para depurar os sinais de mundos minúsculos que passam na frente da estrela. Quando o brilho volta a se estabilizar, ele está nos dizendo algo sobre a superfície. A partir de agora, vale a pena ouvir com atenção.

Referência:

Valeriy Vasilyev, Nadiia Kostogryz, Alexander I. Shapiro, Astrid M. Veronig, Benjamin V. Rackham, Christoph Schirninger, Julien de Wit, Ward Howard, Jeff Valenti, Adina D. Feinstein, Olivia Lim, Sara Seager, Laurent Gizon, and Sami K. Solank - Flares on TRAPPIST-1 reveal the spectrum of magnetic features on its surface - TRAPPIST-1 é uma anã M8 que abriga sete exoplanetas conhecidos e, atualmente, é um dos alvos mais observados pelo Telescópio Espacial James Webb (JWST). Contudo, é notoriamente ativa, e acredita-se que sua superfície seja coberta por estruturas magnéticas que contaminam os espectros de transmissão planetários. Para corrigir esses espectros de transmissão, é necessário conhecer os espectros radiativos dessas estruturas magnéticas — algo que, até o momento, permanece desconhecido. Neste trabalho, desenvolvemos uma nova abordagem para medir esses espectros utilizando observações temporais do JWST/NIRISS. Detectamos um aumento persistente no fluxo espectral de TRAPPIST-1 após um surto (flare). Nossa análise descarta a hipótese de que esse aumento seja causado por um decaimento prolongado do surto, indicando, assim, que ele se deve a mudanças estruturais na superfície estelar induzidas pelo evento. Propomos que o surto desencadeia o desaparecimento de (parte de) uma estrutura magnética escura, resultando em um aumento líquido de brilho. Essa hipótese é sustentada por dados solares: o desaparecimento de estruturas magnéticas na superfície do Sol, induzido por surtos, já foi detectado diretamente em imagens de alta resolução espacial, e nossa análise demonstra que esse processo provoca alterações no brilho solar muito semelhantes às que observamos em TRAPPIST-1. A explicação proposta para o aumento do fluxo possibilita, até onde sabemos, a primeira medição do espectro de uma estrutura magnética em uma anã M8. Nossa análise indica que essa estrutura magnética que desaparece é mais fria do que a fotosfera de TRAPPIST-1, mas em, no máximo, alguns poucos centenas de kelvins. https://arxiv.org/pdf/2508.04793

0 comments:

Postar um comentário