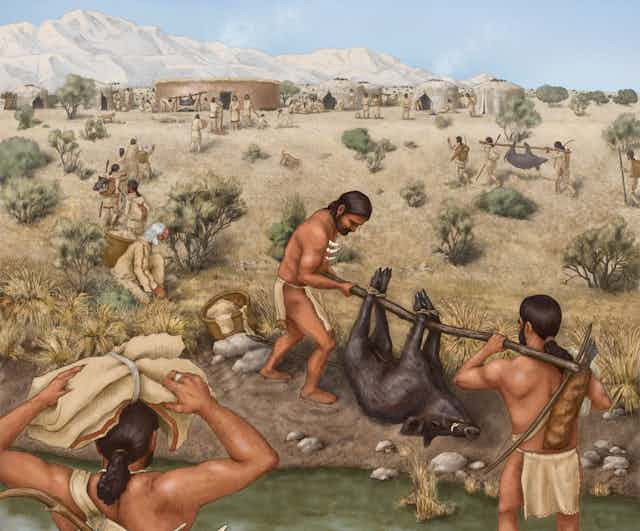

Quando pensamos no surgimento da agricultura, é comum imaginar campos cultivados, sementes semeadas e animais domesticados por vizinhanças próximas. Mas e se eu dissesse que, já lá pelos idos de 9.600 a.C., pessoas cruzavam montanhas carregando presas inteiras de porcos‑selvagens para celebrar ritos coletivos? Pois foi exatamente isso que a combinação de técnicas microscópicas e geoquímicas revelou na Ásia, um sítio do Neolítico Inicial no Irã ocidental. O incrível esforço de transportar animais de áreas distantes não serviu apenas ao apetite: reforçou laços sociais, expressou crenças e, sem que percebêssemos, lançou as bases para a gestão de rebanhos milênios antes do advento das fazendas modernas.

É fácil supor que, num mundo pré‑agrícola, cada comunidade caçava em seu quintal, consumia ali mesmo e deixava os rastros no solo local. Mas o local contava outra história. Num edifício semicircular, provavelmente usado como espaço público, pesquisadores encontraram restos de dezenove porcos‑selvagens cuidadosamente empilhados num poço — cerca de 700 kg de carne. Para alimentar 350 a 1.200 adultos num único banquete (ou talvez armazenar parte da carne para consumo futuro), era preciso não só habilidade no abate e preparo (observe como o processo de salga ou desidratação exige controle de fluxo de ar, temperatura e umidade) mas, sobretudo, planejamento logístico: onde encontrar tantos animais e como trazê‑los até ali?

Eu tive algumas reflexões enquanto lia os detalhes do estudo, especialmente quando percebi que não se tratava de mero quantitativo: havia um componente simbólico, quase performático, na ação de reunir aqueles corpos. A arqueologia costuma enfatizar a subsistência, mas aqui ficamos diante de algo mais profundo. Qual era o significado de levar carne fresca — ou mesmo crânios, caso tivessem sido preservados — de porcos, espécies não‑domesticadas e raramente caçadas na região, para um sítio distante? Será que cada animal representava um voto de união entre grupos espalhados pelos vales e montanhas?

Para descobrir, os cientistas recorreram a duas ferramentas poderosas. Primeiro, a histologia dentária: ao fatiar molas de porcos em lâminas finíssimas (~50 µm) e examinar as linhas de crescimento do esmalte (os chamados lamináceos diários), determinaram quanto tempo levou para formar cada porção do dente (esse ritmo de extensão de esmalte, medido em micrômetros por dia, indica períodos de 6 a 12 meses de desenvolvimento). Em seguida, partiram para a geoquímica: usando microsonda de íons (SHRIMP‑SI), mediram variações semanais no fosfato dentário, que refletem a água ingerida (e, portanto, a estação do ano e a altitude de cada local). Paralelamente, com laser‑ablação e espectrometria de massas, mapearam as proporções, um marcador do tipo de rocha e solo onde o animal viveu.

Quatro dos cinco dentes analisados exibiam assinaturas isotópicas (tanto de oxigênio quanto de estrôncio) compatíveis com áreas situadas a dezenas de quilômetros de distância do local de origem. Um boi‑porco (batizado de ASB449 pelos pesquisadores) era ligeiramente mais “local”, mas os demais vieram de terras distintas, cada qual com perfil geoquímico próprio. Não havia uniformidade de procedência: os animais não faziam parte de um mesmo grupo familiar (somente um ninho de porcos solenóide seria caçado em massa ali perto). Ao contrário, cada espécime carregava histórias de nascimento em estações diferentes, alguns nascidos na primavera, outros no fim de verão, e de forrageamento em ecossistemas variados, como sugerem picos de bário (Ba) associados a hábitos alimentares ou a mudanças sazonais de pastagem.

Um detalhe me pegou de surpresa: para transportar porcos inteiros, mortos e eviscerados, seria preciso desbravar trilhas montanhosas com um peso considerável. Estimou‑se que, mesmo em terreno plano, percorrer 70 km a pé, a distância mínima até regiões com valores distintos, levaria ao menos um dia inteiro de caminhada. Em altitudes elevadas, o trajeto ficaria mais lento e exaustivo. As opções eram: caçadores viajando longe para abater e trazer as carcaças; grupos de caçadores distintos contribuindo com troféus; ou até pessoas consumindo carne em lugares remotos e depois levando só os crânios como oferenda ritual. Em qualquer cenário, havia um esforço monumental, quase hercúleo, envolvido.

Você pode se perguntar: “Por que tanto empenho em caçar um animal perigoso e inusitado, e não escolher uma presa mais comum, como cabras montesas ou cervos?” (pergunta retórica, mas relevante). A resposta talvez esteja no valor simbólico do porco‑selvagem: feroz, imprevisível, associado a territórios selvagens e, portanto, a forças da natureza. Ao integrar esses animais num banquete público, as comunidades não apenas supriam a fome; afirmavam poder, memória compartilhada e crenças sobre a conexão entre humanos, animais e paisagens. Cada osso colocado ali representava uma história de travessia, de aliança e de domínio sobre espaços distantes.

O caráter performático desses rituais, aliás, ecoa práticas etnográficas de sociedades caçadoras e agrícolas: em muitos grupos, caçar não é só coletar alimento, mas uma interação relacional com o animal, um diálogo que envolve respeito, oferendas (por vezes objetos cerimoniais colocados sobre o cadáver), rituais de desmembramento e devolução de ossos ao ambiente como gesto de reciprocidade. Não diferente, no Neolítico Inicial, “bater o ponto” numa celebração com porcos não se limitava ao paladar: era uma afirmação de redes sociais, alianças e visões de mundo.

E há, claro, todo um pano de fundo tecnológico: aplicar métodos histológicos a dentes de javali, afinar técnicas de microdrilling e análises in situ, construir mapas isotópicos de amplas regiões usando bancos de dados geológicos e plantas modernas, tudo isso para contar uma história que, a princípio, poderia parecer óbvia: “caçaram e comeram juntos”. Mas foi justamente ali, no detalhe dos isótopos e no formato de cada lâmina de esmalte, que emergiu a complexidade do gesto humano.

A pesquisa mostra que o Neolítico foi muito mais do que semear trigo e domesticar bode. Foi inventar maneiras de se conectar, com o outro, com o animal, com o território. Foi traduzir a paisagem em símbolos e carregá-los no corpo de um porco, a pé, por vales e montanhas, para celebrar, mim, um senso de pertencimento. Talvez seja esse o legado mais duradouro: a noção de que ritos de comunhão se constroem não apenas com pão e vinho, mas com o sacrifício de esforços físicos, histórias cruzadas e a crença de que atravessar distâncias aproxima tribos.

Referência:

Transport of animals underpinned ritual feasting at the onset of the Neolithic in southwestern Asia. https://www.nature.com/articles/s43247-025-02501-z