Referência:

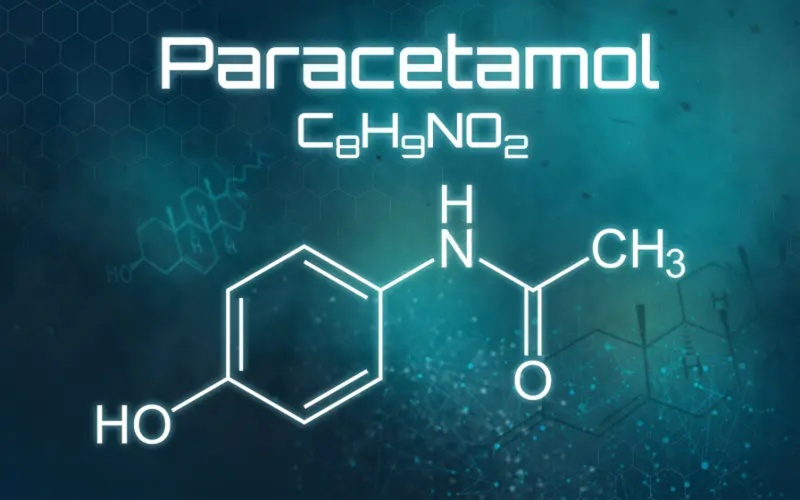

Começo com uma pergunta que talvez nunca tenha atravessado sua cabeça durante uma dor de cabeça banal: o que acontece se uma molécula tão cotidiana como o paracetamol encontra um embrião nas primeiras horas de vida, quando tudo o que existe é um punhado de células tentando se duplicar no tempo certo? Um estudo experimental recente abriu uma janela incômoda sobre esse encontro e apontou um mecanismo biológico simples, porém decisivo: o fármaco pode desacelerar o ciclo celular logo no início do desenvolvimento, reduzindo a síntese de DNA e travando as divisões que deveriam avançar com precisão de relógio.

Para entender por que esse achado chama atenção, vale situar a cena. A etapa de pré-implantação (período entre a fecundação e o momento em que o embrião se fixa no endométrio) é um corredor estreito do desenvolvimento humano. Em poucos dias, o zigoto passa por clivagens sucessivas, vira mórula e então blastocisto, uma esfera com duas populações celulares: a massa celular interna (ICM, do inglês inner cell mass), que dará origem ao feto, e o trofectoderma (TE), que formará a interface com o útero e parte das membranas. Cada divisão precisa acontecer com ritmo e qualidade. Pequenos atrasos, acúmulos de dano ou desbalanceamento entre ICM e TE podem significar um fim silencioso para aquela gestação, antes mesmo de uma menstruação atrasar.

Num cenário ideal, a escolha analgésica durante a tentativa de engravidar deveria ser trivial, quase um detalhe. Só que o paracetamol está por toda parte: é vendido sem receita, integra centenas de formulações e é amplamente usado por mulheres em idade reprodutiva. Exatamente por ser percebido como “leve”, sua presença discreta no cotidiano pode se somar a uma coincidência biológica: o embrião muito jovem é, em essência, uma máquina de copiar DNA. Perturbar esse processo por algumas horas pode ter um impacto desproporcional.

O trabalho que inspira esta análise não ficou apenas em cultura de uma linhagem celular e um gráfico elegante. A equipe percorreu vários níveis de complexidade: leveduras (Schizosaccharomyces pombe) como sistema vivo simples para testar hipóteses de mecanismo; células humanas em cultura, incluindo células embrionárias pluripotentes; embriões de camundongo expostos ex vivo a concentrações crescentes; embriões humanos descartados de tratamentos de fertilidade, monitorados por time-lapse; e, em paralelo, medições de paracetamol em fluidos reprodutivos de mulheres após dose analgésica padrão. A força do desenho não está em um número colossal por braço, e sim na repetição de um padrão biológico ao cruzar espécies, modelos e técnicas.

Qual seria o alvo central? A pista surge de uma enzima antiga e essencial: a ribonucleotídeo redutase (RNR). Ela converte ribonucleotídeos em desoxirribonucleotídeos, os tijolos do DNA. Sem RNR funcionando direito, a célula entra em estresse replicativo: tenta copiar o genoma, mas a matéria-prima falta, as forquilhas de replicação emperram e o ciclo acumula células na fase S (fase do ciclo celular em que o DNA é duplicado). Em leveduras, que não contam com os alvos clássicos do paracetamol (como COX-1/COX-2), a exposição à molécula reduziu a proliferação e gerou um perfil compatível com bloqueio de RNR. Quando os pesquisadores colocaram a versão “humanizada” da RNR nas leveduras, a sensibilidade ao fármaco aumentou, reforçando que o nó pode estar exatamente aí: menos desoxirribonucleotídeo, menos DNA novo, menos células filhas.

Se isso fosse apenas uma curiosidade de microrganismo, pouco mudaria nossa prática. Então o teste avança para células humanas. Em HEK293 (rim embrionário humano) e em células-tronco embrionárias (linhagens H1 e HUES4), uma exposição de poucas dezenas a centenas de micromolar não matou as células, mas diminuiu o número total ao longo do tempo e acumulou a população na fase S, exatamente como se a replicação tivesse perdido a fluidez. A síntese de DNA, medida por incorporação de EdU (um análogo de nucleosídeo que marca DNA recém-sintetizado), caiu. O padrão se repetiu: não era necrose difusa; era replicação mais lenta. E isso é o que mais importa num embrião.

A etapa seguinte foi colocar o efeito no contexto do desenvolvimento. Embriões de camundongo em estágio de duas células foram expostos por 24 a 48 horas a concentrações que iam de 10 a 200 µM. Enquanto controles avançavam para blastocisto com o número esperado de blastômeros (células resultantes das clivagens iniciais), os embriões expostos passaram a estacionar em estágios mais precoces, com menos células e menor taxa de blastocisto. Quando já eram blastocistos e recebiam o fármaco por 24 horas, o total de células até podia se manter, mas a ICM encolhia de forma dose-dependente, um detalhe crítico, porque a ICM é o núcleo do projeto fetal. Reduzir essa pequena população pode comprometer tudo que virá depois.

E quanto aos embriões humanos? Em laboratório, blastocistos e embriões em clivagem expostos por poucas horas a 100–200 µM mostraram diminuição de síntese de DNA e menor número de células após o período de cultura. Tem um detalhe anatômico que ajuda a visualizar: em blastocistos saudáveis, a ICM forma um grupamento claro de células que expressam marcadores como OCT3/4 (associado à pluripotência), enquanto o TE expressa CDX2. Com a droga, essa organização fica mais pobre, às vezes com a ICM menos definida. Não é um colapso súbito, como um botão off; é mais parecido com uma embreagem patinando: a máquina tenta andar, mas não entrega a mesma força.

Talvez você esteja pensando: “ok, mas essas concentrações fazem sentido no mundo real?” É uma pergunta justa. O estudo mediu paracetamol em fluido folicular, endométrio e líquido uterino de mulheres que receberam 1 g como analgesia em procedimentos ginecológicos. Achou níveis detectáveis nesses compartimentos perto do período em que um embrião naturalmente trafegaria. Outras referências apontadas pelos autores indicam que exposições padrão podem levar a concentrações plasmáticas acima de 100 µM, o que deixa a janela de plausibilidade aberta: as doses clínicas não estão a oceanos de distância do que causa atraso replicativo in vitro. Não se trata de dizer que tomar um comprimido inviabiliza uma gestação; a leitura sensata é que a margem de segurança pode ser mais estreita do que supúnhamos para um tecido em rápida divisão.

Outro pedaço do quebra-cabeça é metabolismo. Em cultura, após 72 horas com 500 µM, o meio apresentava majoritariamente o próprio paracetamol e seu conjugado sulfato. O metabólito NAPQI, famoso por ser o vilão nas hepatotoxicidades por superdosagem, não apareceu como protagonista nesse contexto. Isso reforça a ideia de um efeito direto da molécula-mãe, potencialmente interferindo no sítio radical da subunidade β da RNR, onde um radical tirosila e um centro di-férrico participam da química que mantém a enzima ativa. É um detalhe bioquímico, mas ele dá coerência ao quadro: se não é morte celular tóxica, e sim freio replicativo, o alvo enzimático faz sentido.

O estudo também olhou a gestação de camundongos sob exposição repetida ao paracetamol por via oral durante a janela de acasalamento e início da gestação. O desfecho foi avaliado no fim da prenhez, com contagem de fetos e de reabsorções (sinais de perda embrionária). Embora detalhes estatísticos finos dependam da leitura das tabelas, a direção dos resultados aponta para impacto reprodutivo quando a exposição ocorre nesse período crítico. A mensagem que emerge no conjunto é que pequenas diferenças na velocidade de divisão no começo podem se traduzir, lá adiante, em menos implantações bem-sucedidas.

Vale a pena reforçar o ponto-chave: quando o tecido alvo é altamente proliferativo e nada é mais proliferativo do que um embrião nos primeiros dias, qualquer molécula que mexa com a disponibilidade de desoxirribonucleotídeos ou com o tempo de passagem pela fase S pode deslocar a balança. O paracetamol não é uma “droga antiproliferativa” no uso cotidiano, é um analgésico e antipirético. Só que o contexto biológico muda o significado farmacológico. A mesma propriedade que parece irrelevante num fígado saudável pode ganhar peso desproporcional quando o alvo involuntário é um aglomerado de células recém-nascidas.

Evidentemente, existem limitações. O número de embriões humanos em clivagem disponíveis para experimento é pequeno; mesmo com blastocistos em maior quantidade, continua sendo um recorte. Exposições in vitro controlam variáveis que a vida real mistura, fluxo sanguíneo, farmacocinética, tempos de pico, efeitos compensatórios. Associação clínica direta entre uso de paracetamol e perda embrionária precoce exige coortes prospectivas e um desenho epidemiológico que considere confusão por indicação (por que a paciente tomou o remédio?), outras exposições concomitantes e diferenças individuais de metabolismo. O estudo não tenta pular essas etapas; ele descreve um mecanismo, mostra que concentrações plausíveis fazem diferença, e sugere com sobriedade que vale investigar mais.

O paracetamol é onipresente em rios e águas superficiais em vários países, e a exposição de fundo já foi detectada em populações europeias. Isso não significa que há risco imediato a embriões humanos a partir de traços ambientais; significa, isso sim, que vivemos cercados por uma molécula que circula nos nossos sistemas biológicos, às vezes sem que percebamos. Quando se fala de janela de vulnerabilidade biológica, dose e tempo se tornam tão relevantes quanto a identidade da substância. Uma dose única no momento errado pode ser mais impactante do que várias doses em um período indiferente do ciclo reprodutivo.

Você pode perguntar: o que uma pessoa tentando engravidar faz com essa informação? A resposta razoável é prudência informada. Não é necessário demonizar um analgésico útil; dá para reduzir uso desnecessário, evitar automedicação nos dias de maior chance de concepção e, principalmente, conversar com o médico sobre alternativas e estratégias de manejo da dor e febre nesse período. Doses, intervalos e necessidade real de cada tomada importam. Às vezes, uma compressa fria, hidratação e repouso resolvem uma cefaleia transitória que você medicaria por reflexo.

O mesmo raciocínio vale para febre, uma condição que, por si só, pode ser indesejada durante a concepção e início da gestação. Fazer o balanço risco-benefício com o profissional de saúde ajuda a manter o controle térmico sem expor o embrião a picos desnecessários de qualquer substância. E se o paracetamol for a escolha, pensar “menos é mais” quando possível, dentro do que é clinicamente adequado, parece sensato.

Há um elemento técnico que merece ser repetido, justamente para fixar a ideia: o alvo proposto — a RNR — é conservado de leveduras a humanos. Isso explica por que o padrão apareceu em tantos modelos, e também por que a fase S virou um ponto de convergência dos resultados. Em linguagem simples, o paracetamol passou a régua onde a célula mais precisava de fluidez. Quando o tecido é o embrião, esse pequeno desacerto de timing pode somar-se a outras variáveis e empurrar o sistema para um desfecho pior. Guardar esse mapa mental ajuda a interpretar futuras pesquisas e notícias sobre o tema.

Outro aspecto didático: o estudo observou que, em blastocistos expostos, a ICM tende a ficar menor. Faz sentido biológico. A ICM é um núcleo de pluripotência que precisa de massa mínima para sustentar diferenciações subsequentes. Um déficit inicial pode reverberar em organogênese e até em eixos como gônadas e sistema nervoso, que têm janelas temporais delicadas. Isso não é uma profecia sobre malformações a partir de uma dose isolada; é uma hipótese plausível que justifica vigiar com lupa possível impacto de exposições repetidas ou de picos coincidindo com dias críticos.

Estamos falando de ciência em andamento. Resultados como esses, quando chegam ao debate público, costumam provocar extremos: “é seguro, sempre foi” de um lado; “é perigoso, não use nunca” do outro. A postura mais útil fica no meio: evidência mecanística consistente somada a indícios de exposição plausível pedem estudos clínicos bem desenhados. Enquanto eles não chegam, dá para ajustar comportamento com leveza: evitar “toma e vê”; registrar quando e por que tomou; considerar analgésicos alternativos se aconselhados pelo médico; priorizar medidas não farmacológicas para dores triviais.

Pergunte a si mesmo: eu preciso mesmo desse comprimido hoje? Se a resposta for sim e muitas vezes será, tome dentro do intervalo terapêutico e com acompanhamento. Se a resposta for “talvez”, existem caminhos que não passam por uma molécula que, em um contexto muito específico, mostrou capacidade de travar a duplicação do DNA por horas. No começo da vida, horas contam.

Antes de encerrar, deixo um lembrete central: o estudo não propõe pânico, propõe atenção. Ele não diz que toda exposição levará a perda embrionária; demonstra que o mecanismo existe, que aparece cedo, que se reproduz em sistemas diferentes e que dialoga com níveis observados no trato reprodutivo após dose clínica comum. Esse conjunto, por si só, já muda a qualidade da conversa entre quem tenta engravidar e quem orienta o cuidado.

Em ciência, um resultado vale pelo que explica e pelo que permite perguntar. Aqui, as perguntas que ficam são claras. Quais são as janelas de maior vulnerabilidade durante o ciclo? Há diferenças individuais de metabolismo que amplifiquem ou atenuem o efeito? Como febre, estresse e outras medicações modulam o quadro? O que os dados de coorte dirão quando acompanharmos tentantes com um diário de uso real e marcadores hormonais? Enquanto essas respostas chegam, a mensagem prática é simples: informação, parcimônia, diálogo clínico, três ferramentas baratas que protegem decisões em períodos em que cada detalhe pode pesar.

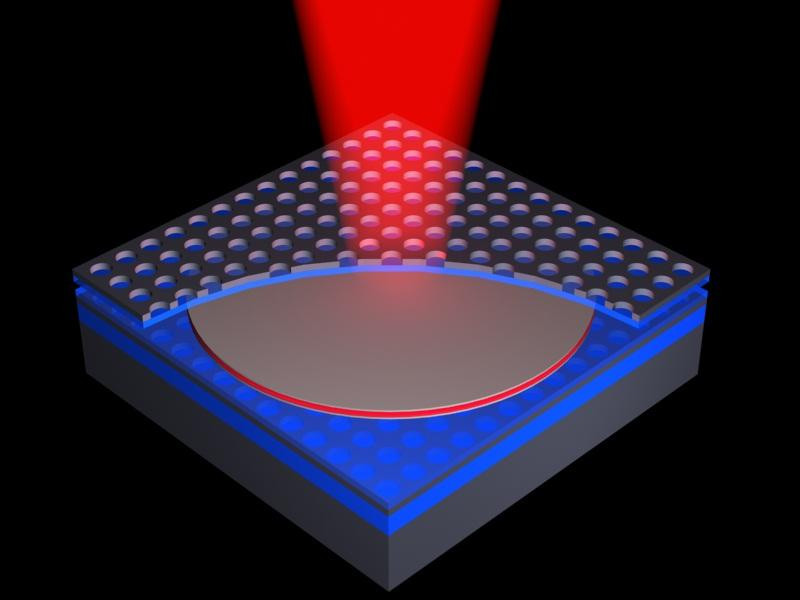

Peças fundamentais de computação e criptografia quânticas precisam de fontes de fótons compactas, integráveis e, principalmente, controláveis. Não basta emitir luz: é preciso esculpir cada fóton, decidir para onde ele vai, como ele vibra e com que intensidade aparece. Parece pedir demais de um componente micrométrico? A equipe de Fei Ding, na Universidade do Sul da Dinamarca, resolveu encarar exatamente essa ambição: mostraram uma técnica que controla direção, polarização e intensidade ao mesmo tempo, a partir de uma única arquitetura em estado sólido.

A aposta não nasce do zero. O caminho passa por metassuperfícies (metasurfaces), camadas ultrafinas com nanoestruturas que convertem excitações de superfície em luz propagante. A novidade está na forma dos elementos que compõem essa camada e na maneira como essa geometria dá acesso independente aos “botões” da emissão. O resultado prático? Feixes únicos ou múltiplos, apontando para onde se deseja, com polarizações distintas (linear ou circular) e relações de intensidade programáveis, tudo saindo de uma plataforma que cabe em um chip.

Queremos tecnologias quânticas escaláveis, fabricáveis em série e que conversem com a microeletrônica atual. Isso exige fontes de fótons em estado sólido, nada de equipamentos volumosos de bancada para cada experimento. Para computação quântica fotônica e para redes quânticas, o fóton é o mensageiro de informação. Ter controle fino sobre direção (o para onde), polarização (a orientação do campo elétrico da onda) e perfil espacial (o desenho do feixe) é condição de contorno para qualquer arquitetura séria. Pergunta: sem esse controle, como acoplar luz a guias de onda, divisores, detectores e nós lógicos com eficiência e repetibilidade?

O dispositivo começa com um “sanduíche” meticulosamente montado: 30 nm de dióxido de silício sobre um espelho de prata de 150 nm. No topo, entra o emissor quântico, um nanodiamante com centros NV (nitrogênio emparelhado a lacunas de carbono), famoso por gerar fótons únicos quando excitado por laser. O pulso chega, o emissor responde e aciona polaritons plasmônicos de superfície (SPPs): ondulações híbridas que misturam campo eletromagnético com movimentos de carga ao longo do metal.

Essas ondas de superfície se espalham e encontram uma “clareira” desenhada com precisão: uma matriz de tiras de prata de 35 nm de espessura, espaçadas de 200 nm, que funcionam como nanoantenas. Cada tira intercepta a energia do SPP e a reradia como luz no espaço livre. Esse é o momento crucial: a forma e a orientação dessas nanoantenas definem como a energia vira fóton e que fóton sai.

Experimentos anteriores usavam elementos mais simétricos. O grupo escolheu retângulos. Por quê? Porque retângulos são anisotrópicos: apresentam respostas distintas conforme a direção do campo que chega. Essa assimetria dá uma alavanca extra, a possibilidade de controlar independentemente as fases das duas componentes de polarização circular (esquerda e direita) do fóton emitido. Traduzindo: quem controla a fase de cada componente circular controla a polarização final (linear, circular, elíptica) e o perfil espacial do feixe.

E não é só um feixe, a mesma estratégia programa vários feixes saindo simultaneamente, apontando para direções diferentes e exibindo polarizações distintas, com proporções de intensidade escolhidas no projeto. O arranjo completo tem cerca de 10 micrômetros de largura, dimensões plenamente compatíveis com rotas de integração em fotônica de silício e vizinhança.

Para garantir desempenho robusto, os pesquisadores organizaram as nanoantenas em geometrias como discos ou anéis (uma “rosquinha” micrométrica). O formato maior ajuda na estabilidade e no gerenciamento do acoplamento às ondas de superfície. Ainda assim, o tipo de polarização produzido não é ditado por esse contorno amplo; ele nasce da composição precisa das antenas retangulares lá dentro, a coreografia fina que decide se a luz sai linear, circular ou algo entre uma coisa e outra.

A peça-chave é a independência dos controles. A plataforma anterior já convertia SPPs em luz, mas faltava um painel que permitisse girar, separadamente, os botões de direção, polarização e intensidade e fazê-lo de forma generalizável. Agora há um framework único que gera:

um feixe único na direção desejada, com polarização definida com capricho,

ou múltiplos feixes em direções diferentes, com polarizações diferentes e razões de intensidade programadas,

sem abandonar a compacidade nem apelar para “gambiarras” fora do chip.

Quem trabalha com nanofotônica e com óptica integrada enxerga o valor imediato: há um caminho prático para rotear fótons como se fossem sinais elétricos, configurando portas, cruzamentos e multiplexadores com o grau de liberdade extra que a polarização oferece.

Por que isso importa para o mundo quântico? Computadores, sensores e links quânticos dependem de fótons solteiros com propriedades controladas. Em computação fotônica, a polarização pode codificar qubits; em comunicações, ela participa do entrelaçamento e de protocolos segurança-críticos. Direcionar emissão com precisão economiza perdas de acoplamento e melhora taxas de detecção, o que, na prática, significa menos erros e menos recursos para correção.

Quer um exemplo concreto? Projetar um chip que emita dois feixes correlacionados, cada um alimentando um circuito diferente, sem precisar mover a fonte, simplifica topologias de fontes entrelaçadas on-chip. Outro exemplo: escolher polarização circular específica para excitar modos quiralmente seletivos em guias ou cavidades. Quanto mais “dócil” for a fonte, mais elegante e compacto fica o desenho do restante do sistema.

Vale desacelerar um instante e olhar o mecanismo com lupa. O SPP traz fase e direção codificadas pelo emissor e pela metassuperfície. As nanoantenas retangulares “amostraram” essa onda e a espalharam como dipolos radiantes cuja fase relativa pode ser ajustada via posição, orientação e dimensões. Como a polarização circular pode ser decomposta em duas helicidades (esquerda e direita), manipular separadamente a fase de cada helicidade equivale a ter dois canais independentes que, recombinados, dão a polarização desejada. É uma espécie de sintetizador vetorial em escala nanométrica: componha dois vetores com fases e amplitudes que você escolhe e o resultado final aponta e gira como planejado.

Essa gramática geométrica também dita para onde a luz vai. Ao distribuir antenas com gradientes de fase impressos no espaço, criam-se padrões de interferência que “lançam” o feixe em ângulos específicos, uma antena phased-array em miniatura. O mesmo princípio, replicado em setores diferentes da estrutura, libera múltiplos feixes simultâneos.

Centros NV em diamante são veteranos da fotônica quântica: emitem fótons sob excitação por laser, toleram bem temperatura ambiente em certas aplicações e têm níveis de energia que permitem leitura óptica. Integrá-los a uma plataforma metal-dielétrica (prata e SiO₂) traz o melhor de dois mundos: um emissor quântico robusto e uma metassuperfície engenheirável. O “telefônico” dessa conversa é a eficiência com que o SPP vira fóton útil. Ali entram otimizações de espessuras, índices e distâncias para drenar o máximo de energia da onda de superfície para o feixe no espaço livre.

A mensagem se repete: controle total da emissão — direção, polarização e intensidade — não é capricho acadêmico; é pré-requisito para escalar tecnologias quânticas e nanofotônicas. Plataformas com um só grau de liberdade já provaram limite. É a combinação simultânea que muda o jogo de design.

Para quem desenha geradores, moduladores e gerenciadores de luz, a integração de fontes de fótons únicos dentro da metassuperfície é uma ponte curta entre laboratório e dispositivos reais. O trabalho atual faz eco a anos de pesquisa em metasuperfícies, mas troca a luz clássica por fontes quânticas e amplia o leque de controle de forma paramétrica. A leitura otimista é direta: ficou mais fácil planejar fontes sob medida para arquiteturas fotônicas específicas, sem reescrever todo o processo a cada novo requisito.

Próximo passo sensato: emissão elétrica on-chip. Bombear com laser funciona para prova de conceito e medições. Para escala industrial, o ideal é bombear eletricamente o emissor quântico, tal como fazemos com LEDs e lasers de diodo. A própria equipe mira integrar essa plataforma a emissores acionados por corrente, reduzindo complexidade de ótica externa e aproximando o componente do ecossistema de circuitos integrados. Faz sentido: quem quer uma fábrica inteira de lasers apenas para alimentar cada fonte em um chip?

A trajetória recente da fotônica quântica sugere que os blocos-de-montar certos — emissores quânticos estáveis, metassuperfícies projetáveis, antenas nanoestruturadas — estão convergindo para bibliotecas de projeto. A contribuição aqui é uma biblioteca mais expressiva: com as mesmas peças, é possível escrever “frases” óticas diferentes, isto é, feixes com direções, polarizações e intensidades escolhidas à vontade.

Pergunta final, que vale tanto para quem pesquisa quanto para quem pretende usar: que aplicações ganham vantagem imediata com um “sintetizador de fótons” on-chip? Candidatos naturais aparecem: chaves e roteadores quânticos em redes metropolitanas, fonte dual de fótons para protocolos de teste de Bell integrados, interfaces quiralmente seletivas para acoplar fótons a qubits de matéria. Quando a fonte passa a obedecer ao projeto, o resto do circuito agradece.

Transformar a ondulação de superfície de um metal em feixes sob encomenda era uma ideia elegante; transformá-la em uma caixa de ferramentas com três botões independentes — direção, polarização, intensidade — aproxima a fotônica quântica do tipo de engenharia modular que fez a microeletrônica decolar. O chip ainda é pequeno.

Bits se parecem com interruptores: ligados ou desligados. Qubits jogam outro jogo. Pense em uma moeda girando no ar — antes de cair, ela está, de certo modo, em “cara” e “coroa” ao mesmo tempo. É esse comportamento, estranho para a intuição cotidiana, que sustenta a computação quântica. Quando a lógica binária encontra limites, a mecânica quântica oferece um repertório de possibilidades que se combinam e interferem.

Um qubit (quantum bit) é a unidade básica de informação em um computador quântico. Um bit clássico assume 0 ou 1. O qubit pode ocupar uma superposição (combinação linear de estados) descrita por ψ = α|0⟩ + β|1⟩, em que α e β são amplitudes complexas. No ato da medida (observação com um aparelho), a superposição colapsa para 0 ou 1 com probabilidades proporcionais a |α|² e |β|². Parece paradoxal? O ganho computacional nasce justamente dessa sobreposição de possibilidades antes do registro final.

Com n qubits, o espaço de estados tem tamanho 2ⁿ. Dez qubits já codificam 1.024 configurações simultâneas; cinquenta chegam à casa do quadrilhão. Não é que o computador “faça tudo ao mesmo tempo”, e sim que algoritmos habilidosos exploram interferências para reforçar as respostas corretas e cancelar as erradas.

A ideia tomou forma nos anos 1980. Paul Benioff propôs uma máquina de Turing descrita por leis quânticas, e Richard Feynman defendeu que sistemas quânticos seriam os melhores simuladores de si mesmos. Entre o papel e o hardware, havia um abismo: fabricar objetos físicos que realmente sustentassem superposição e coerência (manutenção de fases quânticas) tempo suficiente para calcular.

Além da superposição, qubits podem exibir emaranhamento (correlações não clássicas entre sistemas). O exemplo de vitrine é o estado de Bell (|00⟩ + |11⟩)/√2. Medir o primeiro qubit dá 0? O segundo, medido na mesma base, retorna 0 com correlação perfeita. Einstein apelidou o fenômeno de “ação fantasmagórica à distância”. O que isso diz sobre o real? Que certas relações só fazem sentido quando tratadas pelo formalismo quântico.

Teoria só ganha corpo quando há uma implementação física.

Qubits supercondutores. Em chips resfriados a frações de kelvin, o material torna-se supercondutor e permite circuitos artificiais — transmons, fluxonium — cujo comportamento é regido por níveis quânticos. Empresas como Google e IBM investem nessa rota. Em 9 de dezembro de 2024, o grupo de IA quântica do Google apresentou o Willow, com 105 qubits supercondutores e foco explícito em reduzir erros à medida que a escala cresce. Essa é a fronteira que realmente importa: mais qubits só ajudam se o fator qualidade acompanhar.

Pesquisadores na Rússia relatam qubits baseados em “átomos artificiais” sobre arseneto de gálio, com controle de carga e spin via campo elétrico, além de operações de um qubit no patamar de 99,993% em arquiteturas tipo fluxonium. A mensagem é clara: robustez e controlabilidade são tão decisivas quanto o número bruto de qubits.

Em armadilhas iônicas, qubits são átomos carregados suspensos por campos eletromagnéticos, manipulados por lasers com fidelidades altíssimas. Já os fótons suportam operações em temperatura ambiente e viabilizam esquemas como amostragem de bósons; equipes chinesas produziram demonstrações fotônicas ambiciosas (como a família “Jiuzhang”), úteis para tarefas específicas.

Cada plataforma troca vantagens: supercondutores escalam integração com microeletrônica; íons oferecem fidelidades excepcionais; fótons simplificam transmissão e detecção. Qual caminho vence? Talvez nenhum sozinho.

Qubits são sensíveis. Interações com o ambiente, vibrações, calor, ruído eletromagnético, provocam decoerência (perda de informação de fase). O “relógio” útil é o tempo de coerência. Em muitas arquiteturas, fala-se de dezenas de microssegundos; grupos vêm relatando milissegundo em transmons bem projetados. Parece pouco? Em escala quântica, uma milissegundo permite milhares de portas lógicas. A corrida é dupla: ganhar coerência e encurtar circuitos via melhores algoritmos e compilações.

Para que serve um computador quântico? Não é uma máquina “melhor para tudo”. É uma máquina excelente para certas classes de problemas.

Criptografia: O algoritmo de Shor fatoraria inteiros grandes com eficiência, afetando esquemas como RSA. Falta escala prática: demanda milhões de qubits lógicos (qubits “efetivos” após correção de erros). O mercado já se antecipa com criptografia pós-quântica em navegadores e protocolos.

Química e materiais: Moléculas obedecem leis quânticas; simular seus estados eletrônicos cresce em complexidade de forma explosiva. Qubits podem atacar regras de correlação eletrônica que travam métodos clássicos, acelerando a busca por catalisadores, fármacos e materiais com propriedades sob medida.

Otimização: Roteamento, alocação, despacho de energia. Algoritmos variacionais e máquinas de annealing quântico exploram paisagens de custo com heurísticas novas. A promessa é dividi-las de modo híbrido: partes clássicas estruturam o problema, rotinas quânticas tratam subproblemas difíceis.

2025 foi declarado Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas. A fotografia do momento inclui:

Processadores maiores (IBM Osprey com 433 qubits em 2022), mas a comunidade aprendeu a não confundir contagem de qubits com potência útil.

Qubits lógicos ganhando tração: esforços acadêmicos, como o grupo de Mikhail Lukin, demonstram codificação e controle na casa de dezenas de lógicos — peça-chave porque um qubit lógico exige muitos qubits físicos.

Planos nacionais surgindo com metas explícitas (famílias de 75 qubits a curto prazo e centenas a médio prazo), sinalizando priorização estratégica.

É aqui que um ponto merece ser reforçado mais adiante: qualidade, fidelidade e taxa de erro pesam mais que contadores de qubits em slides.

A mecânica quântica proíbe clonagem exata de estados desconhecidos (o no-cloning theorem). Como então proteger informação contra ruído? A saída é codificação quântica: representar um qubit lógico em muitos qubits físicos e detectar/mitigar erros sem “medir o estado” diretamente. O preço é alto. Estruturas completas de correção pedem milhões de qubits físicos para algumas centenas ou milhares de lógicos. Também há obstáculo de engenharia: cada qubit extra traz fiação, controle e dissipação dentro do criostato. Não surpreende ver propostas como bolometria em grafeno para leitura mais eficiente e de baixa potência. Otimização térmica e eletrônica é tão vital quanto teoria de códigos.

Em 2019, o Sycamore (53 qubits, Google) executou uma amostragem aleatória em ~200 segundos, alegadamente inalcançável por supercomputadores em tempos razoáveis. A IBM contestou, estimando que o Summit poderia reproduzir a tarefa em alguns dias com aproximações. Qual a lição? Supremacia quântica é um marco de tarefa, não um selo universal. O foco migra para vantagem quântica prática: resolver problemas relevantes melhor do que alternativas clássicas reais.

Uma linha que desperta expectativa usa quasipartículas de Majorana para criar qubits topológicos, em tese, naturalmente protegidos contra certos ruídos. A Microsoft divulgou o Majorana 1 em 19 de fevereiro de 2025, baseado em materiais com propriedades topológicas (condutores/supercondutores projetados). Se a proteção topológica se comprovar em escala, o custo de correção pode cair, encurtando a estrada até máquinas úteis.

A visão mais sóbria aponta para sistemas híbridos. Processadores clássicos continuam no comando do grosso do cálculo; aceleradores quânticos atacam subrotinas de otimização, simulação química e aprendizado onde a vantagem seja demonstrável. A pergunta: isso os tornará onipresentes? Provavelmente não. A aposta é em nicho de alto impacto, com integração de software e nuvem escondendo a complexidade quântica do usuário final.

Escala por escala não fecha a conta sem qualidade. Fidelidade de portas, taxa de erro por ciclo, profundidade de circuito e tempo de coerência determinam se um algoritmo sai do quadro-negro e roda no chip. É tentador comparar só “número de qubits”, mas essa métrica isolada engana. O progresso mais transformador pode vir de redução drástica de erros, mesmo com contagens modestas.

Onde estamos, em termos práticos?

Criptografia pós-quântica entra em produtos correntes para mitigar risco futuro.

Simulação molecular começa a sair do estágio de prova de conceito em instâncias pequenas, com pipelines que combinam etapas clássicas e quânticas.

Otimização industrial testa protótipos variacionais sob métricas de custo reais.

Sensoriamento quântico avança em gravimetria, magnetometria e relógios atômicos — áreas onde a mecânica quântica já rende vantagens tangíveis.

Qubits inauguram uma maneira diferente de processar informação. São temperamentais, pedem extremos criogênicos e rotinas de controle precisas, e ainda resolvem uma fração estreita de problemas. O horizonte de um computador quântico universal permanece distante, mas os tijolos já formam pontes úteis. Se a metáfora da moeda girando ajuda, vale acrescentar outra: o desafio não é só manter a moeda no ar; é coreografar muitas moedas, fazê-las colidir de modos controlados e ler o padrão resultante sem que o ambiente estrague a dança.

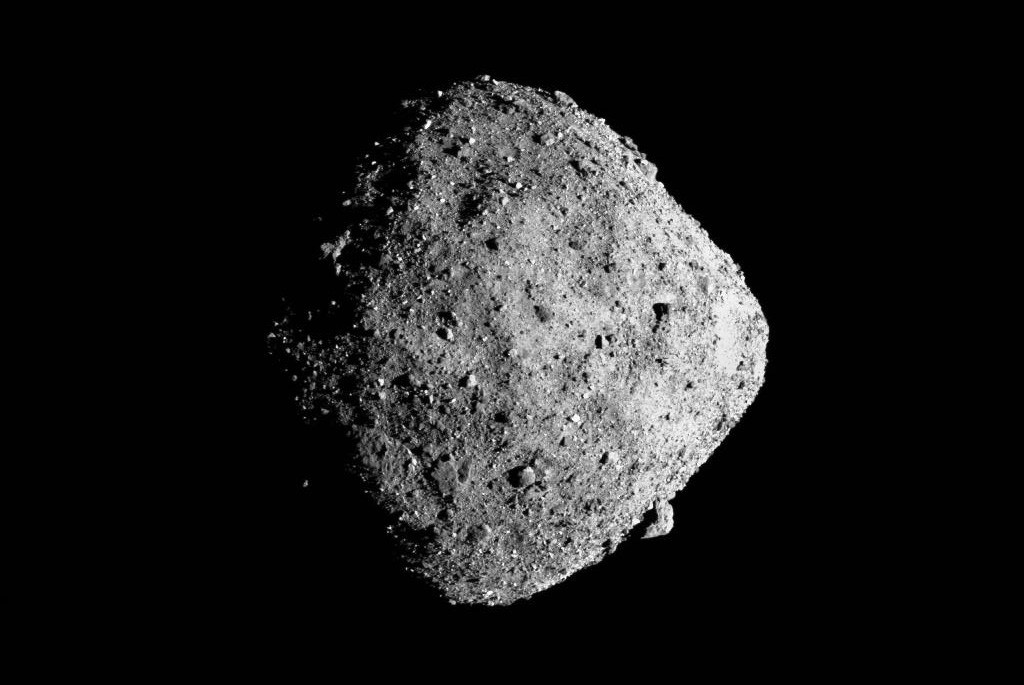

Imagine segurar um punhado de poeira que antecede a formação da Terra. Não é poeira qualquer: são fragmentos arrancados de um asteroide negro, poroso, gelado no passado, que guardou em si relíquias estelares, sinais de água e ecos de uma química que operava quando o Sol ainda era um bebê. A missão OSIRIS-REx trouxe esse punhado — 121,6 gramas de regolito do asteroide Bennu — e, com ele, a chance rara de perguntar: de onde veio esse material, como foi misturado e o que sobreviveu às transformações dentro do corpo-pai que deu origem ao Bennu de hoje?

O estudo detalhado desse material revela um ponto central: nem tudo foi cozido, dissolvido ou reorganizado pelas águas que circularam no corpo-pai. Parte do “arquivo original” resistiu. Entre as páginas intactas estão grãos présolares (minúsculas partículas formadas em gerações anteriores de estrelas), matéria orgânica com assinaturas isotópicas exóticas, e silicatos anidros que remetem a ambientes quentes perto do Sol. A surpresa fica maior quando comparamos Bennu com seus “primos” mais parecidos, como o asteroide Ryugu e os meteoritos carbonáceos do tipo CI (Ivuna): Bennu carrega mais orgânicos isotopicamente anômalos, mais silicatos anidros e assinaturas mais “leves” de potássio (K) e zinco (Zn). Esse padrão aponta para uma origem em um reservatório comum no disco protoplanetário externo, só que heterogêneo no espaço e no tempo — um caldeirão de gelo, poeira e sólidos refratários que não era igual em toda parte.

Para entender por que isso importa, vale decompor os termos. Quando falamos de grãos présolares, falamos de partículas que se formaram em ventos de estrelas gigantes ou em explosões de supernovas, carregando proporções de isótopos (variantes de um mesmo elemento com números de massa diferentes) que fogem do padrão “médio” do Sistema Solar. Essas proporções são medidas em unidades como δ¹³C, δ¹⁵N ou δ¹⁷O/δ¹⁸O, que indicam desvios em partes por mil em relação a padrões de referência. E quando aparece Δ¹⁷O, trata-se de um número que captura o quanto a composição de oxigênio se afasta de uma linha de fracionamento típica da Terra — ele ajuda a distinguir materiais 16O-ricos (mais “solares”) de materiais com mistura “planetária”. Em Bennu, os pesquisadores mapearam diretamente esses grãos e orgânicos no microscópio iônico (NanoSIMS) e encontraram uma diversidade que não caberia num único “ambiente” de origem.

Os números dão a dimensão. Contaram-se 39 grãos de carbeto de silício (SiC) e 6 de grafite com assinaturas de carbono e nitrogênio que variam de δ¹³C = −737‰ a +15.832‰ e δ¹⁵N = −310‰ a +21.661‰. Também surgiram 7 grãos ricos em oxigênio, incluindo silicatos e óxidos com composições extremamente anômalas. Em termos de abundância, isso equivale a cerca de 25 ppm de SiC, 12 ppm de grafite e 4 ± 2 ppm de grãos O-ricos preservados — um retrato de material estelar que sobreviveu à história aquosa do corpo-pai.

E a matéria orgânica? Ela aparece em duas “faces”: domínios discretos (até em forma de nanoglobos) e um “véu difuso” pela matriz. Em várias regiões, as assinaturas de hidrogênio, carbono e nitrogênio exibem desvios enormes, como δD chegando a +11.413‰, enquanto δ¹³C e δ¹⁵N também saem do lugar-comum. Esses domínios anômalos ocupam pequenas frações de área, mas dizem muito: remetem a sínteses em baixa temperatura, típicas de ambientes gelados do disco externo ou até da nuvem molecular que antecedeu o Sistema Solar. Em outras palavras, não é material “cozido” no corpo-pai; é material que foi acrescido e parcialmente poupado.

Se o corpo-pai teve água circulando, por que tanta coisa frágil sobreviveu? A pista está na intensidade e alcance da alteração aquosa. Em Bennu há um inventário amplo de minerais hidratados (as filossilicatos, argilas formadas pela interação de água com silicatos), magnetita, sulfetos, carbonatos, fosfatos e, em menor proporção, silicatos anidros como olivina e piroxênio. Esse conjunto indica que a água operou de forma extensa, mas não total: parte dos silicatos originais não foi completamente transformada, preservando sua identidade química e isotópica. O mecanismo que aciona essa “planta química” interna é conhecido: calor de decaimento de radionuclídeos de vida curta (como ²⁶Al) aquece o interior e derrete gelos de água, CO₂ e amônia; o líquido circula, reage e altera a rocha.

Um jeito elegante de ver o “quanto” essa planta química trabalhou é olhar a oxigênio-isotopía dos silicatos anidros. Em Bennu, grãos de olivina e piroxênio de baixo Ca desenham três agrupamentos: um domínio 16O-rico (solarlike), um grupo em Δ¹⁷O ≈ −5‰, e outro quase planetário (δ¹⁷O, δ¹⁸O perto de 0‰). Isso é o que se espera se parte desses grãos veio de inclusões refratárias formadas perto do Sol — como AOAs (“amoeboid olivine aggregates”) e CAIs (inclusões ricas em cálcio-alumínio) — e de condritos formados com posterior troca isotópica. Em resumo: Bennu incorporou tanto “pedaços quentes” do Sistema Solar interno quanto “pedaços frios” do externo.

Essa mistura também aparece nas assinaturas isotópicas de elementos moderadamente voláteis (K, Cu e Zn). Quando comparamos razões isotópicas e abundâncias normalizadas por magnésio, Bennu se alinha a condritos carbonáceos e a Ryugu, porém tende a isótopos mais leves de K e Zn — exatamente o que se espera de materiais que não passaram por perdas voláteis severas nem por aquecimento intenso. Esse “leve” aqui não é valorativo; significa que a proporção de isótopos de menor massa está um pouco mais alta, um indicativo sutil do histórico térmico e fluídico.

Outra lente, agora voltada para gases nobres, reforça a leitura de preservação. Em diagramas de neônio, a poeira de Bennu cai em misturas entre componentes “aprisionados” — como o Q-Ne, associado a matéria orgânica e portadores de gases —, vento solar implantado na superfície e componentes cosmogênicos produzidos por raios cósmicos. Esse mosaico é típico de amostras primitivas e sugere um inventário volátil primário retido, compatível com formação em um ambiente frio do disco. A graça aqui é a combinação: o material mostra heterogeneidade parecida com a de condritos e Ryugu, sem sinais de extinção térmica dos portadores mais sensíveis.

Parece contraditório dizer que houve alteração aquosa “extensa” e, ao mesmo tempo, preservar presolares e orgânicos anômalos. A saída está na mosaicagem do corpo-pai: partes mais permeadas por fluidos, outras menos; condições redutoras aqui, oxidantes ali; temperaturas que raramente ultrapassaram limites capazes de destruir portadores mais frágeis. É por isso que vemos fosfatos e sulfatos solúveis, sinal de fluidos alcalinos e salinos, e ainda assim silicatos anidros em proporções superiores às de Ryugu em suas litologias mais hidratadas. Em linguagem de “grau de cozimento”, Bennu ocupa um meio-termo entre materiais muito alterados (tipo 1) e menos alterados (tipos 2/3). Guarde essa ideia: Bennu é um intermediário que liga extremos num contínuo de alteração — voltaremos a isso.

Se avançarmos do “que” para o “onde”, a história aponta para o disco protoplanetário externo. As assinaturas nucleossintéticas de titânio — variações minúsculas em ε⁵⁰Ti e ε⁴⁶Ti herdadas da má mistura de poeiras de origem estelar — colocam Bennu firmemente no grupo dos materiais carbonáceos, distinto do grupo “não-carbonáceo”. Esse divisor isotópico é considerado um marcador de uma barreira dinâmica antiga no disco, talvez associada à formação precoce de Júpiter, que dificultou a mistura ampla entre os dois lados. Bennu, Ryugu e os CIs aparecem não só como “carbonáceos”, mas como parentes próximos entre si nesse espaço isotópico.

Essa proximidade, porém, não significa identidade. Voltemos ao ponto reforçado logo no início: Bennu é relativamente mais rico em orgânicos anômalos e em silicatos anidros do que Ryugu e CIs, e suas assinaturas de K e Zn são um pouco mais leves. A leitura que emerge é que os corpos-pais desses objetos — embora mergulhados no mesmo reservatório externo — acretaram misturas diferentes de ingredientes: mais “grãos quentes” aqui, mais “gelo e orgânico estranho” ali, controlados por correntes radiais de material, gradientes de temperatura e topografia de pressão do disco. Pense em um buffet, não em um prato feito.

E a missão em si? Como a amostra escapou das “contaminações” habituais? Aqui há um ganho metodológico decisivo: diferentemente de meteoritos que atravessam a atmosfera como bólidos incandescentes, as amostras de Bennu não foram aquecidas pela entrada nem ficaram expostas por longos períodos ao ar e à biosfera. Isso reduz ruídos e permite casar resultados de química a granel (ICP-MS para elementos traço, cromatografia iônica para ânions solúveis) com mapeamento local em grãos e domínios orgânicos. É essa combinação — do litro ao micrômetro — que torna convincente a narrativa de preservação seletiva.

Uma pergunta inevitável: esses orgânicos e as anomalias em H e N poderiam ter se formado dentro do corpo-pai? Alguns sim, certamente — há sempre química orgânica in situ quando água e minerais reagem. Só que o conjunto de valores extremos de δD, δ¹⁵N e δ¹³C, aliado ao fato de que apenas pequenas áreas concentram essas anomalias, bate melhor com a hipótese de herança de química de baixíssima temperatura, típica da nuvem molecular ou do “anel” externo do disco. Essa interpretação conversa bem com a presença de amônia e enriquecimentos em ¹⁵N em orgânicos solúveis reportados em Bennu por outros trabalhos, além da própria abundância de gelo e sais evaporíticos sugerida pelos fosfatos e sulfatos dissolvidos. O fio condutor é coerente: um corpo-pai rico em gelo e orgânicos “gelados”, alterado por água alcalina e salina em baixa temperatura.

E os silicatos anidros? Por que sua presença é tão informativa? Porque eles atuam como relíquias termais: grãos ricos em Mg e Fe, olivinas e piroxênios que se formam sem água em ambientes quentes e que, ao serem incorporados em um corpo gelado, tendem a hidratar com o tempo. Encontrá-los em Bennu, identificáveis até pela química (CaO, FeO) e pelas assinaturas de oxigênio que os aproximam de AOAs 16O-ricas e de condritos formados em ambientes mais 16O-pobres, sinaliza que a alteração aquosa não foi completa. Não é só que o líquido circulou; é onde e por quanto tempo circulou. A resposta, inscrita nos grãos, aponta para fluxos heterogêneos, canais e bolsões.

Curiosamente, quando analisamos fósforo e ânions solúveis como sulfato (SO₄²⁻) e fosfato (PO₄³⁻), Bennu aparece enriquecido em P e exibe sinais de sais solúveis. Isso conversa com uma água alcalina, rica em sais, que facilita a mobilização de elementos fluidomóveis. Uma água assim não apaga o passado; ela o anota nas margens. É por isso que a geologia química de Bennu parece “paradoxal”: marcas de fluido em sistema relativamente aberto para certos elementos e, ao mesmo tempo, fechado o suficiente para não “lavar” o inventário de voláteis e orgânicos anômalos.

Agora vale retomar a promessa feita lá atrás: Bennu como intermediário. Os autores situam Bennu entre os extremos do contínuo de alteração dos condritos carbonáceos, unindo materiais muito aquosos (tipo 1) e materiais menos alterados (tipos 2/3). O que amarra essa posição é justamente a coexistência de presolares C-ricos em quantidades comparáveis a amostras não aquecidas, uma fração ainda significativa de silicatos anidros, e uma matéria orgânica com forte diversidade isotópica. Isso não é um detalhe; é o ponto que permite usar Bennu como chave de leitura para como água, poeira interestelar e sólidos refratários conviveram e reagiram nos primeiros milhões de anos.

O passo seguinte é pensar na logística do disco. Se Bennu, Ryugu e os CIs nascem do mesmo reservatório externo, por que não são iguais? Aqui entram processos como deriva radial de partículas, mistura induzida por turbulência, e barreiras de pressão que criam “piscinas” locais de material. Perto da “linha de neve” — o raio onde a água congela —, partículas geladas vindas de fora podem se acumular, enquanto sólidos refratários fabricados perto do Sol viajam para fora guiados por gradientes de pressão. O resultado é um quebra-cabeça: três corpos com parentesco evidente, mas montados com peças em proporções distintas. Bennu ficou com mais “quentes” e mais orgânicos anômalos; Ryugu, com mais “frias” hidratadas; os CIs, com sua própria história de exposição terrestre após caírem como meteoritos.

Se a pergunta for “onde, exatamente, esse corpo-pai se montou?”, os indícios pesam para longe, possivelmente além da órbita de Saturno. O raciocínio apoia-se na abundância de orgânicos com anomalias em H e N, na presença de amônia mencionada em estudos correlatos e na semelhança com padrões que vemos em materiais cometários — ainda que Bennu não exiba sinais claros de um componente cometário clássico em outros sistemas de isótopos pesados. O quadro que emerge é um corpo-pai externo, rico em gelo e orgânico, que depois foi quebrado e reagrupado em um aglomerado de detritos (rubble pile) que hoje chamamos de Bennu.

Por que insistir nessa narrativa de mistura e preservação? Porque ela oferece uma ponte entre duas questões enormes: de onde vieram os voláteis da Terra e como a química orgânica pré-biótica se distribuiu no jovem Sistema Solar. Se corpos tipo Bennu conseguem carregar para o interior do sistema cestos de gelo, sais e orgânicos com heranças interestelares, então impactos tardios podem ter sido um meio plausível de enriquecer planetas rochosos com água e precursores orgânicos. Não há pretensão de linearidade causal; há, sim, a constatação de que certos “ingredientes” sobreviveram à viagem.

É curioso como um conjunto de números — δ’s e ε’s, partes por milhão e diagramas — pode ser traduzido em imagens físicas. Pense em um grão de olivina que nasceu quente, respirou um oxigênio 16-rico, viajou para uma região fria carregada de gelo, foi encapsulado em argila ao sabor de uma água alcalina, e ainda assim guarda, no cerne, a sua assinatura. Pense em um nanoglobo orgânico com hidrogênio e nitrogênio “estranhos” que resistiu à hidratação porque estava protegido em microambientes. A beleza aqui é narrar a física com um vocabulário químico.

Talvez você esteja se perguntando: até que ponto o laboratório “reinventa” o material com seus processos? A equipe tratou disso com cuidado, combinando digestões químicas para medições a granel, separações cromatográficas para isótopos de K, Cu e Zn, e mapeamentos in situ para grãos e orgânicos. No conjunto, as técnicas se validam mutuamente. Quando os orgânicos anômalos aparecem concentrados em pequenas áreas e, ao mesmo tempo, os isótopos a granel de C e N revelam componentes consistentes com carbonatos e presolares, a história ganha coerência. E quando as assinaturas de Ti colocam Bennu no mesmo “clado isotópico” de Ryugu e CI, o pano de fundo dinâmico do disco entra em foco.

Retomemos, então, o fio que atravessa o texto: Bennu é arquivo e palimpsesto. Arquivo, porque guarda conteúdos primordiais, grãos présolares, orgânicos de baixa temperatura, silicatos anidros com oxigênio “solar”. Palimpsesto, porque sobre esse arquivo passou água, dissolvendo e reprecipitando minerais, mobilizando fósforo e ânions, alterando porções do corpo em um sistema às vezes aberto, às vezes fechado. É justamente dessa tensão que sai o valor científico da amostra: um conjunto primitivo, mas não “virgem”; alterado, mas não “apagado”.

Se um dia você olhar para uma foto de Bennu, aquelas rochas escuras e a superfície esburacada podem soar monótonas. Mas a monotonia visual esconde diversidade química. Em estatística, costumamos buscar “médias”. Em planetologia, as médias escondem histórias. A variedade de materiais que Bennu acretou, das poeiras estelares aos sólidos refratários de alta temperatura, e aquilo que escapou da água contida no interior do corpo-pai compõem uma narrativa que não cabe num único rótulo. E é por isso que, ao fim de tantas medidas, a melhor síntese ainda é simples: Bennu e seus parentes nasceram de um mesmo reservatório externo, só que esse reservatório era um mundo de microdiferenças, e as microdiferenças fazem toda a macro-diferença.

Há um gosto filosófico nesse resultado. Procuramos “o” caminho que leva da poeira ao planeta, mas o que as amostras devolvem é a pluralidade de caminhos. Em cada grão há uma biografia física e química, e nenhuma biografia resume o conjunto. Se isso soa desconfortável, talvez seja o desconforto certo: pensar a origem planetária não como linha reta, e sim como colagem de peças nascidas em condições muito diferentes. É esse mosaico que dá à Terra a chance de ter água líquida e química orgânica. É esse mosaico que faz de Bennu uma peça-chave no quebra-cabeça.

“Feliz aniversário, mecânica quântica.” O brinde ecoa no salão do hotel em Hamburgo, num começo de noite de junho, e o aplauso parece uma onda que atravessa mesas e taças. Cerca de trezentos pesquisadores desembarcam ali para abrir uma conferência de seis dias dedicada ao centenário da teoria mais bem-sucedida da física. Entre rostos conhecidos, veteranos de computação quântica e criptografia quântica, quatro nomes com Nobel no currículo. Festa? Sim. Mas também uma pausa estratégica para perguntar o que, afinal, aprendemos em cem anos, e o que ainda falta entender.

Um século antes, um pós-doutorando de 23 anos, Werner Heisenberg, foge de uma crise de rinite alérgica e procura abrigo em Heligolândia, ilha varrida pelo vento no Mar do Norte. Ali fecha contas que virariam o coração de uma nova descrição do mundo atômico e subatômico. Não mais órbitas nítidas, como em miniaturas do Sistema Solar, e sim probabilidades: a física deixa de apostar no “onde está” e abraça o “com que chance estará”. Soa contraintuitivo? É justamente esse estranhamento que pede comemoração e debate.

2025 carrega o selo da ONU para ciência e tecnologia quânticas, e o encontro em Heligolândia vira símbolo do ano. Entre os participantes, Alain Aspect, Serge Haroche, David Wineland e Anton Zeilinger, os prêmios reconhecem experimentos que transformaram paradoxos em ferramentas de laboratório. A teoria continua radical. A física clássica mira diretamente a matéria; a mecânica quântica, em contraste, trata de possibilidades. Em vez de trajetórias contínuas, distribuições de resultado. Em vez de “o elétron está aqui”, “a chance de o elétron estar aqui é tal”. O que é realidade quando o próprio conceito de “estar” se dobra ao ato de medir?

Na manhã seguinte à abertura, cientistas e alguns jornalistas embarcam rumo à ilha. A conversa começa no convés: Časlav Brukner e Markus Arndt, da Universidade de Viena, discutem se espaço e tempo obedecem às mesmas regras quânticas que partículas. Adán Cabello, de Sevilha, se junta. Gestos largos. Perguntas cruzadas. “O que você quer dizer com ‘o que eu quero dizer’?”, alguém provoca. Quando o ferry enfrenta o mar grosso e a névoa turva o horizonte, surge a confissão que percorre a semana: “Ganhamos esta teoria. Ainda não sabemos o que ela significa”. Incômodo salutar, digno de centenário.

A ilha, quase 1.400 habitantes entre a Terra Baixa e a Terra Alta, tem tradição de observação obsessiva: no século XIX, Heinrich Gätke marcou gerações de aves e de naturalistas. Talvez esse legado de olhar disciplinado tenha inspirado Heisenberg a podar suposições invisíveis e reter apenas o mensurável. Um gesto metodológico que ecoa até hoje: descrição baseada em dados acessíveis, não em mecanismos imaginados.

O acúmulo de pistas vinha de décadas. Em 1900, Max Planck quantiza a energia para explicar o espectro da radiação térmica (energia em “pacotes”, não em fluxo contínuo). Poucos anos depois, Albert Einstein trata a luz como quanta, e o fóton entra em cena. Em 1913, Niels Bohr propõe níveis discretos para os elétrons no átomo de hidrogênio. Mas faltava amarrar essas peças sem recorrer a órbitas invisíveis. Em Heligolândia, Heisenberg dá o salto: abandona o retrato mental do átomo e constrói uma linguagem de transições observáveis, codificadas em tabelas numéricas que, mais tarde, Max Born reconhece como álgebra de matrizes. A ordem de multiplicação passa a importar; A×B não é B×A. Chame isso de não comutatividade (propriedade algébrica em que inverter a ordem muda o resultado). No miolo dessa estranheza matemática, nasce a mecânica quântica.

O relato de Heisenberg sobre a madrugada de euforia, uma quase embriaguez intelectual diante de “estruturas matemáticas” oferecidas pela natureza, circula entre anedotas de colegas. Pauli encontra “nova esperança”. Born enxerga o código escondido. O trio Born-Heisenberg-Jordan publica a “trilogia de Heligolândia” e desenha o comportamento de sistemas quânticos com precisão inédita. A seguir, Erwin Schrödinger escreve o famoso “equivalente ondulatório”: a equação que governa ψ (a função de onda), objeto matemático que descreve possibilidades. Importa lembrar: para Born, ψ não é “o elétron espalhado como geleia”, e sim um mapa de probabilidades (picos indicam onde a partícula tende a ser encontrada). O mesmo fenômeno, duas linguagens compatíveis.

O próximo passo vira ícone cultural. Em 1927, Heisenberg formula o princípio da incerteza: não há como cravar, ao mesmo tempo, posição e momento de um elétron com precisão arbitrária. Não se trata de limitação de instrumentos; é estrutura da teoria. Se a física descreve o real, então o real admite zonas onde certos pares de propriedades não coexistem como números definidos. Estranha ideia? Basta lembrar que o experimento só devolve um resultado por vez, ainda que a teoria ofereça um cardápio de possibilidades.

Décadas depois, John Bell prova um caminho para testar a “não-localidade” que Einstein desconfiava. Os experimentos confirmam: partículas separadas podem exibir correlações que nenhuma teoria de variáveis ocultas locais explica. Não é que informação viaje mais rápido que a luz. É que certas propriedades simplesmente não existem antes da medida de modo clássico. Aqui, a pergunta retorna: o que é “existir”, antes de olhar?

Enquanto filósofos da física duelam, o laboratório avança. Relógios atômicos alcançam precisões que atravessariam idades cósmicas sem perder um segundo. Imagens de átomos em arranjos programáveis lembram coreografias. Computadores quânticos prometem tarefas inalcançáveis a chips de silício tradicionais, explorando superposição (vários estados ao mesmo tempo) e emaranhamento (correlações não clássicas). Sensores quânticos aspiram a sentir ondas gravitacionais e campos magnéticos com finura inédita. Simuladores quânticos já ajudam a investigar materiais exóticos. Criptografia quântica protege enlaces reais: qualquer tentativa de interceptar altera o estado e denuncia o espião. E a biologia? Há hipóteses de que pássaros naveguem pelo campo magnético com auxílio de efeitos quânticos, que plantas retardem perdas energéticas graças à coerência, que receptores olfativos usem tunelamento eletrônico. A natureza, ao que parece, faz “quântica” desde sempre.

O incômodo filosófico não desaparece. A chamada “problema da medida” permanece no centro. O que acontece, exatamente, quando um resultado emerge e todas as outras possibilidades “colapsam”? Falar em colapso é usar uma receita prática: ψ evolui segundo a equação de Schrödinger até que interações com o aparelho e o ambiente selecionem um resultado. Mas isso é ontologia ou somente contabilidade de crenças? A resposta divide auditórios. Há quem prefira muitos mundos (todas as possibilidades se realizam em ramos que não se comunicam). Para outros, a multiplicação de universos tem custo metafísico demais. Há o QBism, de Christopher Fuchs, que interpreta ψ como “catálogo de graus de crença” de um agente racional sobre as consequências de suas ações; nessa leitura, o colapso é atualização de informação, não salto físico. E há quem admita sem pudor: “não entendo; quero entender”.

Se a teoria funciona tão bem, por que insistir em significados? Porque a ambição científica inclui costurar números e mundo. Carlton Caves sintetiza com humor: “é embaraçoso não termos uma história convincente sobre a realidade”. Na ilha, o desconforto vem acompanhado de propostas. Alguns apostam em informação como fundamento. Outros reabilitam o papel do observador. Há quem suspeite que o tempo, ele próprio, tenha natureza quântica. E há a frente que olha para a gravidade: a única força sem descrição quântica completa. A relatividade geral curva espaço-tempo; a mecânica quântica pressupõe um palco fixo e um relógio uniforme. Como conciliar? Talvez a saída esteja num casamento menos óbvio do que o imaginado nas tentativas de “gravidade quântica” tradicionais. Quando Lucien Hardy diz que a relatividade já é estranha por si, não é metáfora gratuita, a fusão com a quântica promete fogueira conceitual.

No cotidiano da conferência, Heligolândia lembra que contextos importam. Sem IVA da União Europeia, sem carros, com dialeto frisão nas ruas e restaurantes que fecham cedo, a ilha impõe outro ritmo. O contraste com o fluxo acelerado da ciência global ressalta uma lição de método: desacelerar rende clareza. Heisenberg abandonou imagens sedutoras para manter o que os aparelhos efetivamente entregavam, cores e intensidades de luz. A mesma disciplina de excluir o que não se mede pode ajudar a filtrar, ainda hoje, discursos sedutores e hipóteses difíceis de testar.

A mecânica quântica nunca foi apenas cálculo sofisticado, é mudança de quadro mental. Falamos menos de “o que é” e mais de “o que pode ser” e “com que probabilidade será”. Isso não diminui a ambição de descrever o real; reorganiza o caminho. Interpretar não é luxo acadêmico; é tentativa de ligar o contínuo e macroscópico ao granular e probabilístico sem perder de vista que medimos com instrumentos macroscópicos. Se você sente um leve desconforto ao ler isso, está em boa companhia.

No encerramento, uma piada balcânica repassada por Brukner arranca sorrisos: “Os primeiros cem anos são duros. Depois fica mais fácil”. Quem dera fosse simples. Mas há motivos para otimismo. A saída de Heligolândia ocorre sob céu azul e mar calmo; no barco, as conversas recomeçam. Ninguém ali parece satisfeito com respostas provisórias, e é justamente essa inquietação que move o campo. Como não perguntar: o próximo século aceitará continuar lidando com probabilidades ou encontrará uma narrativa mais integrada para a realidade?

Heisenberg, em 1925, recusou a tentação de visualizar demais. A escola de Copenhague venceu debates com Einstein sobre o que considerar “real”. A ponte entre o clássico tangível e o quântico estranhamente eficaz, porém, ainda está em construção. Talvez um novo ingrediente, seja gravidade, seja informação, seja uma forma mais precisa de decoerência (perda de coerência quântica pela interação com o ambiente), reescreva trechos do roteiro. Até lá, vale manter o espírito deste centenário: rigor na matemática, coragem para duvidar das imagens fáceis, abertura para hipóteses que nos tirem da zona de conforto.

Se existe um brinde apropriado para cem anos de teoria é este: que continuemos a medir melhor, a perguntar melhor e a sustentar o desconforto criativo de não saber. Porque a sensação de que “falta alguma coisa” não é defeito. É o motor. E talvez seja justamente isso que explique por que a mecânica quântica, mesmo completa o bastante para guiar relógios, chips e lasers, ainda convida física e filosofia para a mesma mesa. Quem sabe o próximo copo, daqui a cem anos, celebre não só a potência das previsões, mas também um entendimento mais sereno do que chamaríamos, sem aspas, de realidade.

Este blog está licenciado sob uma

Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional

.

Ouça o artigo: Você já ouviu falar em "conflitos híbridos" ou "guerra da informação...